Archive for the ‘New Wave Filme’ Category

A Colt is my Passport

21 Aug.

Original: Koruto wa ore no pasupooto (1967) von Takashi Nomura

Der Auftragskiller Kamimura (Jō Shishido) soll einen Yakuza-Boss töten, der etwas zu forsch auf das Territorium einer rivalisierenden Bande vordringt. Zusammen mit seinem Partner erledigt Kamimura den Job und will sich ins Ausland absetzen, doch am Flughafen werden die beiden abgefangen. Nach einer halsbrecherischen Befreiungsaktion verwischen sie ihre Spuren und finden in einem Fernfahrer-Motel vorübergehend Unterschlupf.

Inzwischen hat sich der Sohn des erschossenen Yakuza-Boss mit den ehemaligen Rivalen verbündet und plant mit diesen zusammen seine Rache an Kamimura. Der bekommt jedoch unerwartete Hilfe von Mina (Chitose Kobayashi), der Kellnerin des Motels, die selbst noch eine Rechnung mit den Yakuza offen hat. Als Kamimuras Partner vom Mob gefangen genommen wird, lässt sich der eiskalte Killer auf einen Deal ein und stellt sich allein den Mafia-Banden.

Dass wir es hier mit einem wilden Genre-Mix zu tun haben, das wird gleich in den ersten Sekunden klar: Die eröffnende Titelsequenz ist nämlich mit einer typischen Westernmusik unterlegt, Mundharmonika inklusive. Die Handlung spielt denn zwar in der Gangsterwelt der Yakuza, greift aber reihenweise klassische Western-Motive auf, bis hin zum finalen, staubumtosten Shootout, der durchaus auch von Sergio Leone sein könnte.

Neben diesen verschiedenen Genre-Einflüssen haben die Macher auch reichlich auf Elemente des Film noir zurück gegriffen und düstere, in ausweglosen Situationen gefangene Charaktere geschaffen, deren Schicksal auch am Ende des Films unklar bleibt. Kamimura schwankt zwischen einer tiefen Abneigung für diese Welt, die einen seelenlosen Killer wie ihn hervorgebracht hat, und einer fast rührenden Sorge um seinen Partner, die sich im Lauf des Films auch auf Mina überträgt. Er ist schweigsam, in sich gekehrt und grüblerisch. Genau einmal kann er sich so etwas ähnliches wie ein Lächeln abringen – eine Paraderolle für Jō Shishido!

Gleich in zweifacher Hinsicht eine Gefangene ist die Kellnerin Mina. Nicht nur, dass sie die permanenten Belästigungen durch Fernfahrer, Yakuza und anderes Gesindel in dem Motel anwidern, sie aber nie den Mut (und den richtigen Mann) fand, um aus dieser Existenz auszubrechen. Obendrein ist sie auch noch in ihrer Vergangenheit gefangen – eine ominöse Liebschaft, ein eifersüchtiger Gangster – die immer wieder einen Schatten über sie wirft.

Die Handlung von A Colt is my Passport vollzieht den einen oder anderen Sprung, so dass ihr nicht immer ganz einfach zu folgen ist. Dafür sind die herrlichen schwarz-weiß Bilder in all ihrer Coolness und Kontraststärke einfach fantastisch anzuschauen, von den Actionszenen über die Großaufnahmen bis hin zum Showdown – und auch die ruhigen Momente bieten einige Kompositionen zum Zungeschnalzen, siehe beispielsweise den folgenden Screenshot von Kamimura bei der Arbeit.

Regisseur Nomura hat keine große Karriere vorzuweisen, nur ein Dutzend Filme werden ihm zugeordnet. A Colt is my Passport war erst sein drittes Werk und hätte eigentlich eine erfolgreiche Karriere erwarten lassen, denn dieser Film hat so ziemlich alles, was nicht nur alles zu bieten, was einen richtig guten Gangster-Flick ausmacht. Auch die experimentelleren Verbindungen verschiedener Genres funktionieren ausgezeichnet und gerade die Musik von Harumi Ibe trägt stark zu der dichten Stimmung bei. Rundum empfehlenswert!

Onibaba

5 Okt.

Original: Onibaba (1964) von Kaneto Shindo

Im vom Bürgerkrieg zerrissenen und zerstörten Japan sichern sich zwei Frauen, Mutter und Schwiegertochter, ihre Existenz, indem sie verwundeten oder getöteten Samurai ihre Waffen und Kleider abnehmen und diese verhökern. Eines Tages kehrt ihr Nachbar Hachi (Kei Sato) zurück und berichtet vom Tod des Sohnes bzw. Ehemanns. Zunächst machen die drei gemeinsame Sache und töten mehrere Samurai, aber zwischen Hachi und der Schwiegertochter (Jitsuko Yoshimura) entwickelt sich schnell eine starke sexuelle Anziehungskraft.

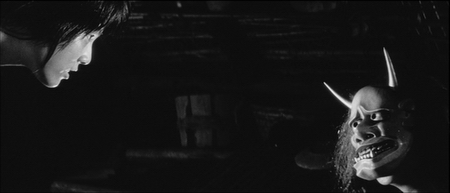

Diese bedroht die Existenz der Mutter (Nobuko Otowa), denn sollte ihre Schwiegertochter sie zugunsten von Hachi verlassen, wäre sie allein auf sich gestellt und dem Hungertod geweiht. So versucht sie es mit Einschüchterung und Ammenmärchen über Ehebrecher, die in der Hölle landen würden. Dann begegnet ihr ein Samurai mit einer merkwürdigen Maske, dem sie nach seinem Tod die Maske abnimmt, um damit ihre Schwiegertochter von Besuchen bei Hachi abzuhalten. Doch die Maske lässt sich nicht so einfach missbrauchen.

Der Film konzentriert sich ganz auf diese ungewöhnliche Dreiecksbeziehung, andere Charaktere kommen so gut wie nicht vor. Der obige Screenshot aus einer Szene am Anfang des Films symbolisiert die Situation perfekt (falls dies von Kaneto Shindo so beabsichtigt war, muss er Wunder bewirken können): Die beiden Frauen bilden eine Einheit, doch die eine von ihnen wendet ihre Aufmerksamkeit dem Mann zu, der noch ein Außenseiter ist, während die andere dadurch noch mehr gezwungen ist, sich auf sie zu konzentrieren.

Vögel tauchen immer wieder in Onibaba auf, aber der Film ist so voller Symbole und Anspielungen, dass es unmöglich ist, hier auf alles einzugehen und zu interpretieren. Zudem wurde das in den letzten Jahrzehnten bereits ausgiebig getan, und auch Regisseur Shindo hat bereitwillig in Interviews Auskunft gegeben, was er sich bei dem Film gedacht hat. Daher werde ich mich gar nicht weiter mit wilden Interpretationen befassen, sondern mich an das halten, was Shindo selbst zur Einordnung des Films sagte.

Onibaba beginnt mit zwei verletzten Samurai, die sich durch die Susuki-Felder kämpfen, wie im klassischen Jidaigeki-Film. Dann verschiebt Shindo den Fokus aber komplett, als die beiden Samurai hinterrücks von den beiden Frauen erstochen werden, um die sich der Film von nun an dreht. Dies ist eindeutig Ausdruck der sozialistischen Weltsicht Shindos und seinem Interesse an den unterprivilegierten, unterdrückten Menschen und solchen, die am Rand der Gesellschaft stehen.

Im Gegensatz zu den anderen Akteuren bleiben die beiden Frauen ohne Namen, sie sollen stellvertretend stehen für alle Menschen und deren unbedingten Willen zu Überleben. In der Tat dreht sich für die drei Protagonisten den ganzen Film über alles ausschließlich um die Befriedigung der absoluten Grundbedürfnisse: Essen, Schlafen, Sex. So ist es auch nicht allzu überraschend, dass in Onibaba nicht allzuviel gesprochen wird. Shindo äußerte mehrfach seine Bewunderung für diesen unbändigen Willen der Menschen, entgegen aller Widrigkeiten und selbst unter höllischen Bedingungen weiterzuleben. Dieses Thema findet sich auch in Die nackte Insel wieder, den er vier Jahre zuvor gedreht hatte.

Das tiefe Loch mitten in dem Nichts aus Wasser und Schilf, in das die Frauen die toten Samurai „entsorgen“, dient als Symbol für den Tod. Mehrfach springen die beiden über das Loch und so symbolisch dem Tod von der Schippe. Mit einer solchen Szene endet auch der Film – die Schwiegertochter springt über das Loch, bei der ihr hinterherlaufenden Mutter bleibt offen, ob sie hineinstürzt. Shindo hat allerdings in einem Interview selbst die Interpretation nahegelegt, dass sie es schafft, weil sie immer noch vom unbedingten Willen zum Leben beflügelt wird und sich auch durch die ihr widerfahrene Bestrafung durch die Maske nicht unterkriegen lässt.

Zwar leben die Frauen in stetiger Angst vor den kriegführenden Samurai, aber auch der zurückgekehrte Hachi ist ein Eindringling, beschwört Konflikte herauf. Die Mutter lässt ihn das unmissverständlich wissen: „Wir sind wir und du bist du.“ Es gibt kein Gemeinschaftsgefühl, jeder versucht nur, sein eigenes Überleben zu sichern. Als die Tochter dann ihr Verhältnis mit Hachi beginnt, merkt die Mutter wie sich dieses Gemeinschaftsgefühl verschiebt und sie droht, nun selbst zur Außenseiterin zu werden. Um die Schwiegertochter an sich zu binden, schürt sie deren schlechtes Gewissen und berichtet Schauermärchen über die Hölle, in die Ehebrecher nach dem Tode kämen. Dies könnte durchaus auch ein Seitenhieb Shindos auf die Instrumentalisierung sexueller Begierden durch religiöse Bewegungen sein.

Je weiter sich die Beziehung von Hachi und der Tochter entwickelt, um so mehr verschieben sich die Gewichte in der Beziehung zwischen den beiden Frauen. Ist es anfangs die Mutter, die den Ton angibt, wird die Tochter nach und nach immer aufmüpfiger und unabhängiger. Als sie am Ende entdeckt, dass hinter der Maske kein Dämon sondern ihre Schwiegermutter steckt, kehrt sich die ursprüngliche Abhängigkeit in ihr Gegenteil um, nun hält sie alle Trümpfe in der Hand und die Schwiegermutter ist ganz auf ihre Hilfe angewiesen. Shindo bringt dieses neue Machtverhältnis auch ganz bildhaft zum Ausdruck.

Überhaupt, die Bilder! Wie kaum ein anderer Film brennt sich Onibaba unauslöschlich ins Gedächtnis ein mit seiner unvergesslichen Bildsprache. Kein anderer japanischer Film ist in den letzten Jahren so oft von Lesern meines Blogs angefragt worden, und alle Mails lauteten etwa „ich habe da mal einen Film gesehen, in dem überall Schilf ist, vielleicht wissen Sie, welcher das sein könnte?“ und dann weiß ich schon, dass sie nur Onibaba meinen können. Das Schilf soll übrigens laut Shindo ebenfalls ein Symbol sein, für das bewegte, vom Sturm gepeitschte Leben der Menschen und deren Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Nicht nur das Schilf prägt den Film, es sind vor allem auch die Kontraste. Der ständige Gegensatz von hell und dunkel, der sich im Schattenwurf des Schilfs findet, wird in vielen Szenen aufgegriffen, in denen die Protagonisten sich durch Tupfen von Licht kämpfen. Ruhige und lange Einstellungen wechseln mit dynamisch geschnittenen Szenen, auf Landschaftsbilder folgen Nahaufnahmen. Das setzt sich auch klanglich fort: Momente absoluter Stille werden plötzlich von dröhnenden Paukenschlägen unterbrochen.

Die Dreharbeiten müssen für alle Beteiligten die Hölle gewesen sein. Praktisch einen ganzen Sommer, von Juli bis September, verbrachte das Team rund um die Uhr in einem Sumpf. Auf Grund des niedrigen Budgets waren die Unterkünfte sehr einfach gehalten und wurden bei Taifunen mehrfach überschwemmt. Shindos Regieassistenten verbrachten Tage damit, bis zur Hüfte im Schlamm stehend das tiefe Loch zu graben oder hölzerne Planken zu verlegen, auf denen die Schauspieler dann ihre spektakulären Läufe durch die Schilflandschaft durchführen konnten. Die emotionale und atmosphärische Dichte des Films dürfte zu einem guten Teil auf diese extremen Arbeitsbedingungen, die das Team zusammenschweißten, zurückzuführen sein.

Onibaba ist zweifelsohne eines der herausragendsten Werke der japanischen New Wave Ära und bis heute einer der international bekanntesten japanischen Filme überhaupt – und das völlig zu Recht! Regisseur und Drehbuchautor Kaneto Shindo verwandelte ein altertümliches japanisches Schauermärchen in eine Parabel voller psychologischer Anspielungen und zeitlos-universeller Themen und fing diese in berauschend schönen, ausdrucksstarken schwarz-weiss Bildern ein. So ist Onibaba ein gleichermaßen intelligenter wie schön anzusehender, unterhaltsamer wie zutiefst verstörender Film.

Lady Snowblood

24 Aug.

Original: Shurayukihime (1973) von Toshiya Fuijta

Im Jahr 1873 führte der Meiji-Kaiser eine dreijährige Wehrpflicht für alle Männer zwischen 17 und 40 Jahren ein, was zu gewalttätigen Protesten im Land führte. In einem kleinen Dorf machten sich vier Schurken die Turbulenzen zunutze und töteten dabei einen Grundschullehrer und seinen Sohn und verschleppten und missbrauchten seine Frau. Bevor diese im Gefängnis stirbt, bringt sie jedoch noch ein Kind zur Welt, dem sie all ihren Hass auf die Täter und ihre Rachelust mitgibt.

20 Jahre später ist ihre im Gefängnis geborene und in der Obhut eines Priesters aufgewachsene Tochter Yuki (Meiko Kaji) eine durchtrainierte, herausragende Schwertkämpferin, deren einziger Lebenszweck darin besteht, das Schicksal ihrer Familie zu rächen. Unterstützt von einer Bettlerorganisation, für die sie als Auftragsmörderin tätig war, macht sie sich auf die Suche nach den Peinigern ihrer Eltern.

Einen gewaltigen Bekanntheitsschub erfuhr dieser auf einem Manga von Kazuo Koike basierende Klassiker des japanischen Kinos vor ein paar Jahren durch Quentin Tarantino, der die Idee und Teile der Story für Kill Bill aufgriff. In vielen Auseinandersetzungen mit Lady Snowblood wird seitdem auf die stilbildende Wirkung des Films und den Vergleich mit Tarantinos Opus abgehoben, doch den Einfluss des Films betrachte ich als gegeben und von einem Vergleich mit Kill Bill nehme ich hier Abstand, denn den habe ich noch nicht gesehen.

Vielmehr möchte ich herausstreichen, wie erstaunlich gesellschafts- und selbstkritisch Lady Snowblood ist. Mit dem ersten Punkt meine ich vor allem den gesellschaftlich-historischen Kontext: Sowohl in der 1873 spielenden Vorgeschichte als auch am Ende des Films werden Bezüge zu politischen Entscheidungen und historischen Entwicklungen hergestellt.

Das ist einmal natürlich die Modernisierung der japanischen Armee mit der Einführung der Wehrpflicht, was Voraussetzung für eine aggressive imperialistische und in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs führende Politik war. Zum anderen sind es Andeutungen, dass Yukis letzter und gefährlichster Gegner eine gewichtige Rolle bei der Bewaffnung Japans und der Vorbereitung des ersten Chinesisch-Japanischen Kriegs 1894 spielte.

Der finale Showdown zwischen den beiden findet dann auch bezeichnenderweise anlässlich eines Maskenballs statt – der einstige gemeine Mörder und Betrüger ist in der westlich-bürgerlichen Maske groß herausgekommen und unterhält beste Beziehungen zu den oberen Zehntausend aus Wirtschaft und Politik. Als Yuki ihm schließlich den tödlichen Schwertstreich verpasst, stürzt er, sich an einer japanischen Flagge festhaltend, von einer Balustrade und reisst die blutbeschmierte Flagge mit sich hinab.

Für mich zeigt sich darin vor allem Kritik an der engen Verbindung von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen, die 10 Jahre zuvor auch schon Akira Kurosawa in Die Bösen schlafen gut thematisiert hatte. Eine Kritik, die angesichts des andauernden Einflusses der Yakuza und zahlreicher Korruptionsaffären bis heute nicht so wirklich verstimmen will.

Darüber hinaus ist Lady Snowblood im Gegensatz zu den vielen anderen Rachefilmen seiner Zeit von Spiel mir das Lied vom Tod bis Ein Mann sieht rot (oder den entsprechenden japanischen Pendants) erstaunlich selbstkritisch. Ohne Scheu wird das Dilemma aufgegriffen, dass selbst die aus noch so nachvollziehbaren Gründen ausgeführte Rache neue Rachegefühle bei anderen Menschen weckt. So dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter und weiter.

Die meisten Fans des Films werden ihn aber nicht wegen dieser Aspekte lieben, sondern weil er einfach so verdammt cool ist, was vor allem an drei Faktoren liegt: Meiko Kaji, den vielfältigen und äußerst effektvollen visuellen Elementen und Meiko Kaji. Als Hauptdarstellerin war sie die Idealbesetzung, sie ist als erbarmungslose Rächerin einfach brillant und dominiert den Film mit ihrer unterkühlten, raubtierhaften Ausstrahlung. Außerdem trug sie als Sängerin noch den bekannten Titelsong bei, der auch von Tarantino wiederverwendet wurde.

Ihr Scherflein zur Unsterblichkeit des Films trugen aber auch Regisseur Fujita und Kameramann Masaaki Tamura bei. Mit außergewöhnlichen Kameraperspektiven, Bildkompositionen und Schnitten gelang es ihnen, Stilelemente des Manga aufzugreifen und so erfolgreich auf die Leinwand zu bringen, dass der Film eine ganz eigene Atmosphäre erhielt. Typisch sind vor allem die zahlreichen Vogel- und Froschperspektiven und harte Schnitte etwa aus einer Totalen auf eine extreme Großaufnahme. Ein Paradebeispiel dafür findet sich gleich am Anfang des Films, als wir Yuki durch eine Schneelandschaft gehen sehen (siehe erster Screenshot) und dann direkt auf eine Großaufnahme ihres Fußes geschnitten wird.

Die zahlreichen Flashbacks, in denen die Ereignisse vor Yukis Geburt erzählt werden, werden zudem interessanterweise mit unterschiedlichen Mitteln inszeniert, vom branchenüblichen Einsatz eines Erzählers aus dem Off über Schwarzweißfotos bis hin zu manga-ähnlichen Bildern für die Veranschaulichung der historischen Hintergründe.

So hat Lady Snowblood wirklich alles, was zu einem Meisterwerk gehört: Eine zeitlose, intelligent umgesetzte und mitreißende Story, eine charismatische Hauptdarstellerin, einen fähigen Regisseur mit einer Vision und Kreativität sowie dem Mut, beides auszuleben und berauschend-düsteren Bildern. Dass auch noch eine ordentliche Portion blutiger Schwertkämpfe dazu kommt, schadet dem Ganzen nun wahrlich nicht. Ein absolutes Must-see!

Escape from Hiroshima Prison

28 Juni

Original: Datsugoku Hiroshima satsujinshū (1974) von Sadao Nakajima

Heiliger Bimbam, was ein krasser Film! Der Kleinkriminelle Ueda (Hiroki Matsukata) wird 1948 für die Ermordung eines Drogenhändlers zu 20 Jahren Knast verurteilt. sucht aber vom ersten Tag an nach einer Möglichkeit zum Ausbruch, die auch nicht lange auf sich warten lässt. Doch kaum auf freiem Fuß, wird er wieder eingefangen, seine Strafe erhöht sich und die Brutalität der Wachmänner ist nach seiner Rückkehr natürlich noch größer. Ueda findet wieder einen Weg in die Freiheit, und dieses Mal flieht er nach Shikoku, wo seine in früher Kindheit von ihm getrennte Schwester lebt.

Auf dem Land angekommen, baut Ueda mit einigen Bauern einen illegalen Schlachtbetrieb auf. Schon wähnt er sich in Sicherheit, da bringt ihn ein Streit beim Besuch in einem Bordell wieder hinter Gitter. Diesmal gerät er allerdings weniger mit der Staatsgewalt sondern vor allem mit einem Yakuza aneinander und es bleibt ihm kein Ausweg, als ihn zu töten… die Länge seiner Strafe steigt und steigt.

[flash]http://www.youtube.com/watch?v=MEYDTngtRIU[/flash]

Wie Sadao Nakajima im Gespräch auf dem JFFH2009 berichtete, wollte er keinen klassischen Gefängnisausbruch-Film machen, bei dem ein (womöglich unschuldig Verurteilter) geduldig auf den Ausbruch hinarbeitet und dabei ein Hindernis nach dem anderen aus dem Weg räumt. Denn damit diese Filme funktionieren, muss der Zuschauer Sympathie für den Helden empfinden und sich mit ihm identifizieren. Nakajima ging es vielmehr darum, Ueda als Karikatur des freiheitliebenden Rebells darzustellen, der beim Zuschauer eher Kopfschütteln als Sympathie hervorruft. Und das ist ihm exzellent gelungen, wozu allerdings auch der großartige Hiroki Matsukata, der wie ein angeschossenes, wildes Tier über die Leinwand fegt, ein gewaltiges Stück beiträgt.

So finden wir Zuschauer uns in einer zwiespältigen Rolle, hin- und hergerissen zwischen Bewunderung für den unbezwingbaren Willen und die Energie Uedas auf der einen Seite und Verständnislosigkeit für sein zerstörerisches Wesen und seine Ablehnung jeglicher Regeln andererseits, was eine Einordnung in die Gesellschaft unmöglich macht. Dass der Film auf einer wahren Geschichte basiert, auf die Nakajima mittels eines Zeitungsberichts aufmerksam geworden war, macht die Figur noch interessanter.

Der Film lebt vor allem von seiner Hauptfigur und der Dynamik der Story. Es ist kaum zu glauben, wieviel Action, welche Wendungen und aberwitzigen Ausbrüche Nakajima in weniger als 100 Minuten unterbringt. Im Gegensatz zu anderen Genrefilmen, die zumeist völlig überdreht und unrealistisch bis zur Selbstironie sind, bleibt Escape from Hiroshima Prison dabei immer fest in der Realität verankert und um eine glaubhafte Darstellung des Gefängnisalltags und seiner Charaktere bemüht.

Der Film hat alles, was ein guter Gefängnis- oder Actionfilm haben muss, und macht nicht zuletzt dank des wild zusammengewürfelten Soundtracks immens viel Spaß. Die zwiespältige Rolle des Helden und seine Ausgrenzung aus der Gesellschaft, die mit seinem Freiheitswillen nicht umzugehen weiß und sich nur in seiner Unterdrückung zu behelfen weiss, geben aber auch zum Nachdenken Anstoß. Definitiv ein filmisches Highlight, das es für viele Liebhaber japanischer Actionfilme noch zu entdecken gilt.

Naked Youth

1 Dez.

Original: Seishun zankoku monogatari (1960), von Nagisa Oshima

In Oshimas Frühwerk – es war erst sein dritter Film – ist bereits das große Thema, das ihn seine gesamte Karriere hindurch immer wieder beschäftigen sollte, angelegt: Die rätselhaften, selbstzerstörerischen Tendenzen der Menschen.

Die Schülerin Makoto (Miyuki Kuwano), per Anhalter auf dem Nachhauseweg, wird fast Opfer einer Vergewaltigung. Sie wird gerettet vom Studenten Kiyoshi (Yusuke Kawazu), der aber auch nicht gerade zart besaitet ist und sich im halbkriminellen Milieu tummelt. Obwohl er sie bei mehreren Wiedersehen erniedrigt und zum Sex zwingt, verliebt sie sich dennoch Hals über Kopf in ihn und zieht sogar mit ihm zusammen, als sie Ärger mit ihrer Familie bekommt.

Eine Zeit lang scheint es, als würde sich alles zum Guten wenden, doch dann wird Makoto schwanger und Kiyoshi drängt auf eine Abtreibung. Sie willigt letztlich ein, über die Beschaffung des dafür nötigen Geldes kommt es aber zum Streit: Makoto will nicht länger ältere Männer mit einer von den beiden entwickelten Anhaltermasche ausnehmen. Schließlich erhält Kiyoshi das Geld von einer wohlhabenden Liebhaberin, die ihn immer wieder unterstützt, damit aber zum Abkühlen der Gefühle der beiden beiträgt. So kommt es zunächst zur unvermeidbaren Trennung und schließlich zum Tod der beiden, als Kiyoshi wegen seiner Beziehung zu Makoto von einer Zuhälterbande zu Tode geprügelt wird und sie Selbstmord begeht.

In den ersten Minuten des Films dachte ich zuerst, es handele sich um die nachkolorierte Version eines ursprünglich schwarzweiß gedrehten Films, so stark sind in vielen Szenen die Farbkontraste zwischen zentralen Objekten des Vordergrunds und den oft im Grau verschwimmenden Hintergründen. Aber dann habe ich mir doch gedacht, dass Oshima damit wohl eher etwas über die Hauptcharaktere und ihre Beziehung zu ihrer Umwelt aussagen wollte. Besonders offensichtlich ist dies bei Makoto, deren bunte, farbenfrohe Kleider und ihre leicht rötlich gefärbten Haare die Aufmerksamkeit magisch anziehen.

So ist es wohl nicht schwer zu erraten, dass unter dem knallroten Regenschirm Makoto steht, die sich mit ihrer älteren Schwester Yuki (Yoshiko Kuga) unterhält. Diese Schwester ist neben den beiden Protagonisten der einzige mit etwas Tiefe ausgestattete Charakter und bleibt am Ende doch torsohaft: Als sie in Makotos Alter war führte sie selbst eine wilde Beziehung und begehrte gegen die Gesellschaft auf, weshalb sie Makoto gegenüber auch nachsichtig ist, ja sogar einen gewissen Neid auf diese spürt, weil sie damals nicht so weit gehen konnte. Einer der emotionalsten und interessantesten Momente ist dann auch das Wiedersehen Yukis mit ihrem früheren Liebhaber, der inzwischen als Arzt illegal Abtreibungen durchführt und auch Makoto betreut.

Als die beiden in Erinnerungen schwelgen, Yuki ihrem Ex offenbart, dass sie nochmals von vorn anfangen will, kommt Kiyoshi herein um Makoto zu sehen. An ihrem Bett sitzend, hört er, wie die beiden im Nebenzimmer darüber klagen, dass ihre Liebe von den Grausamkeiten der Welt zerstört wurde und es den beiden jüngeren wohl genauso gehen wird. Empört widerspricht Kiyoshi: „Wir haben keine Träume, deshalb werden wir nie wir ihr!“ Doch trotz der Illusionslosigkeit, mit der Kiyoshi das Leben sieht, behalten die beiden älteren natürlich Recht.

So ist Naked Youth ein durch und durch pessimistischer Film voller Verlierer: Makoto und Kiyoshi, deren Liebe nur kurz währt und die sie am Ende dennoch mit dem Leben bezahlen; Yuki, die einsam den Chancen der Vergangenheit nachtrauert, ihr Liebhaber, der mit seinem Leben in der Illegalität hadert; Kiyoshis Liebhaberin, die sich dessen jungen Körper kauft, von ihm aber nur verachtet wird… die Liste ließe sich fortsetzen.

Doch zu Verlierern werden Makoto und Kiyoshi nicht so sehr durch die Schicksalsschläge des Lebens oder Zwänge der Gesellschaft, wie etwa die Heldinnen in den Filmen Naruses oder Mizoguchis. Vielmehr sind es ihre eigenen Begierden, ihre Egomanie und ihre menschlichen Schwächen, die in eine Einbahnstraße der Selbstzerstörung münden.

So spannend der Auftakt des Films mit den ersten, prickelnden Begegnungen der beiden und das dramatische Ende auch sein mögen, der Film hat eindeutig seine Schwächen. Vor allem im Mittelteil zieht sich die Handlung träge dahin, bei vielem, etwa den kleinkriminellen Machenschaften und Verwicklungen des Paars ist der Zusammenhang zu den emotionalen Aspekten des Films nur schwer erkennbar. Zudem fehlen Charaktere, die einen gewissen Kontrast zu den beiden umeinander kreisenden Jugendlichen bilden könnten. Yuki und die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen ganz ähnlichen Vergangenheit hätte dies sein können (und Yoshiko Kuga hätte ohne weiteres das Potenzial dazu, ein Gegengewicht zu bilden), aber die Rolle bleibt leider peripher.

Trotzdem ist Naked Youth absolut sehenswert, Oshima und sein Kameramann Takashi Kawamata, für den es erst der zweite Film war, schaffen immer wieder brillante Bilder und Einstellungen, und auch die kompromisslos bis zum bitteren Ende ihre Gefühle auslebenden Charaktere wird man so schnell nicht vergessen.

Die Frau in den Dünen

5 Nov.

Originaltitel: Suna no onna (1964), von Hiroshi Teshigahara

Eine konzeptionell und ästhetisch faszinierende Parabel über unser subjektives Freiheitsempfinden und gesellschaftliche Zwänge. Vom früheren Dokumentarfilmer Hiroshi Teshigahara in beeindruckenden Bildern inszeniert und mit einer Oscar-Nominierung als bester Regisseur belohnt.

Ein Mann (Eiji Okada) begibt sich auf der Suche nach seltenen Insekten in eine einsame Küstengegend. Als er eine Unterkunft für die Nacht sucht, wird er von einigen Dorfbewohnern zum Haus einer allein lebenden Frau (Kyoko Kishida, die vor einem knappen Jahr verstarb) gebracht, das unter einer Klippe liegt, die er mit Hilfe einer Strickleiter hinunterklettern muss. Die Frau bewirtet ihn, und beginnt, während er sich schlafen legt, den durch jede Ritze dringenden Sand wegzuschaffen. Am nächsten Morgen muss er feststellen, dass das Haus nicht nur von der Klippe sondern auch von unüberwindbaren Dünen rundum umgeben ist und dass die Leiter entfernt wurde. Er ist gefangen.

Von der Frau erfährt er, dass er zu ihrer Unterstützung festgehalten wird, da sie alleine nicht gegen die vordringenden Dünen ankämpfen könnte, von denen auch das Dorf bedroht ist. Empört unternimmt er mehrere vergebliche Ausbruchversuche, fesselt die Frau und verweigert die Kooperation, muss jedoch einsehen, dass sie zur Versorgung auf die Dörfler angewiesen sind. So fügt er sich in sein Schicksal und nimmt resigniert den von ihm erwarteten Kampf gegen den Sand auf.

Zwischen ihm und der Frau mit den so ganz anderen Ansichten über das Leben entwickelt sich eine ausgeprägte erotische Spannung und so beginnen die beiden eine Affäre, die durch die Sehnsucht des Mannes nach Freiheit immer wieder getrübt wird. Eines Tages entdeckt er jedoch, dass sich im Boden zwischen den Dünen Wasser sammelt, das sich gewinnen lässt. Er beginnt, das Phänomen zu untersuchen und begeistert sich für die Möglichkeit, durch seine Erkenntnis das einfache Leben der Dörfler verändern zu können. Als sich ihm endlich die Möglichkeit zur Flucht bietet, erkennt er, dass sein altes Leben ihm nichts mehr zu bieten hat. Er bleibt bei der Frau in den Dünen.

Regisseur Teshigahara arbeitete als Dokumentarfilmer, bevor er Spielfilme drehte, und das merkt man Der Frau in den Dünen an: Mit fantastischen Großaufnahmen und Bildern des fast wie Wasser dahinfließenden Sandes schafft er eine gleichermaßen bezaubernde wie verstörende Atmosphäre. Dazu trägt auch die ungewöhnliche, avantgardistische Musik von Toru Takemitsu bei, die im Zusammenspiel mit den menschenleeren Landschaftsaufnahmen eine äußerst bedrückende Stimmung schaffen – vier Jahre später wurde in Planet der Affen auf ganz ähnliche Stilelemente und Effekte zurück gegriffen.

Neben den Landschaftsaufnahmen prägen den Film auch die zahlreichen extremen Nahaufnahmen der beiden Hauptdarsteller. Gerade in den Phasen der größten Verzweiflung des Mannes und der wachsenden Spannung mit der Frau verleihen diese dem Zuschauer regelrecht das Gefühl, die Charaktere wie unter einem Mikroskop zu betrachten. In ihrer außergewöhnlichen Intensität sind diese Close-ups durchaus mit denen in Sergio Leones nur wenig später entstandenen Filmen vergleichbar.

Die Frau in den Dünen ist eine faszinierende Parabel, in der sich Teshigahara gezielt der Verfremdung und Anonymisierung (die Frau ist ohne Namen, den des Mannes erfährt man erst ganz zum Schluss) bedient. Er thematisiert zum einen die Auseinandersetzung des Einzelnen mit der Gesellschaft, deren Normen und Anforderungen wie der Sand permanent und erbarmungslos durch die Ritzen des menschlichen Geistes eindringen und sein Bewusstsein und Selbstverständnis formen. Dagegen anzukämpfen erweist sich als zwecklos.

Zum anderen zeigt die Parabel einen Menschen, der scheinbar ein Leben in völliger Freiheit führt, das aber sinnentleert ist. Während des Freiheitsentzugs werden dann jedoch die Beziehung mit der Frau und insbesondere die Entdeckung der Wassergewinnung zu sinnstiftenden Elementen, die ihm letztlich wichtiger sind als die plötzlich mögliche Wiedergewinnung der Freiheit und die Rückkehr in das alte Leben. So verkehrt sich auch sein anfängliches Unverständnis, ja seine Verachtung für die einfach-monotone, scheinbar idiotische Lebensweise der Frau in die Erkenntnis, dass ihm genau dieses Leben etwas zu geben in der Lage ist, das ihm in der Stadt fehlte.

[Hinweis: Dies ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung eines ursprünglich am 30. September 2006 veröffentlichten Beitrags.]

Crazed Fruit

16 Juni

Original: Kurutta kajitsu (1956) von Ko Nakahira

Mit seinem Debutfilm Crazed Fruit läutete Regisseur Nakahira die japanische Nouvelle Vague (oder im Japanischen: Nuberu Bagu) ein. Die Geschichte über eine dekadente Jugend und ihre sexuellen Abenteuer, verbunden mit einem völlig neuen visuellen Stil machen diesen Film zu einem der einflussreichsten in der Geschichte des japanischen Kinos. Umso unverständlicher, dass er heute kaum noch gewürdigt wird und sein Regisseur komplett in Vergessenheit geriet.

Crazed Fruit beginnt mit einem auf die Kamera zufahrenden Motorboot, und während der Opening Titles (wie heisst das eigentlich auf Deutsch?) sehen wir eine Nahaufnahme des am Steuer sitzenden jungen Mannes. Erst ganz am Ende wird klar werden, dass die gesamte im Anschluss gezeigte Handlung ein Flashback ist, und zwar von Haruji (Masahiko Tsugawa), eben jenem Jungen im Motorboot. Er verbringt den Sommer mit seinem älteren Bruder Natsuhisa (Yujiro Ishihara) und dessen Clique wohlhabender Freunde am Meer, wo die jungen Leute ihre Zeit mit Parties, Pokern und Prügeleien totschlagen. Und natürlich mit Frauen.

Haruji fällt aus dieser Clique heraus, er ist sexuell noch unerfahren, zurückhaltend und kritisiert die Sinnlosigkeit des Treibens der anderen. Zudem verliebt er sich bereits bei seiner Ankunft in die mysteriöse, attraktive Eri (Mie Kitahara), deren sexuellen Reizen bald auch sein Bruder verfällt und der hinter Harujis Rücken eine Affäre mit ihr beginnt. Als Haruji den Betrug schließlich entdeckt, kommt es zur unausweichlichen Katastrophe.

Bemerkenswert für einen japanischen Film der 1950er Jahre ist ein allgegenwärtiges sexuelles Vibrieren, das meist wie selbstverständlich die Stimmung prägt und manchmal zu außergewöhnlicher Spannung ansteigt. Herausragendes Beispiel dafür ist die erste Liebesszene mit Haruji und Eri, in der nichts passiert, die aber durch die detaillierte Dokumentation jeder noch so kleinen Bewegung auch eines Fingers in Großaufnahme geradezu knistert.

Die Geschlechterrollen und ihre Beziehungen untereinander sind jedoch völlig konventionell. Eri als Angelpunkt der Dreiecksbeziehung reagiert nur, geht nie in die Offensive, hat praktisch keinen eigenen Willen, ist nur als emotional und fühlend dargestellt. Sie leidet zwar unter der Situation und fühlt, dass etwas falsch läuft, ist aber nicht in der Lage, dies zu verbalisieren und die Männer – insbesondere Natsuhita, der sie massiv bedrängt – damit zu konfrontieren.

Im Gegensatz zu Donald Richie im Audiokommentar der DVD sehe ich in Eri trotzdem einen interessanten Charakter: Sie ist mit einem sehr viel älteren Mann verheiratet (diese Ehe scheint ihr aber nichts weiter zu bedeuten), entwickelt für Haruji – dessen aufrichtige, unschuldige Liebe ihr etwas gibt, was sie nie hatte – echte Gefühle und beginnt zudem noch eine leidenschaftliche Affäre. Ehe, Liebe, Leidenschaft – drei völlig andersgeartete Beziehungen, die sie nicht miteinander vereinbaren kann, zwischen denen sie sich aber auch nicht entscheiden kann. Gerade die Konventionalität ihres Charakters betont und kritisiert somit die Unmöglichkeit für die nach konventionellen Vorstellungen lebende Frau, Leidenschaft, aufrichtige Liebe und den Alltag des Ehelebens zu verbinden.

Nakahira greift zur Strukturierung des Films stark auf Parallelismen zurück, die offensichtlichsten davon sind die Großaufnahmen Harujis im Motorboot am Anfang und Ende sowie die verschiedenen Liebesszenen zwischen Eri und Haruji. Die bereits erwähnte findet später eine ähnlich strukturierte, aber entspanntere Wiederholung. Erster Kuss und erster Sex der beiden werden jeweils mit exakt demselben Ablauf und Setting (Fahrt im Auto, Spaziergang am Strand, in-die-Büsche-schlagen) inszeniert.

Wieviel Wert Nakahira auf eine klare Strukturierung legte, wird besonders in der fantastisch inszenierten und geschnittenen Schlusssequenz deutlich, in der Haruji nach langer Fahrt und Suche endlich Eri und seinen Bruder in ihrem Segelboot findet. Zunächst beobachten die beiden erstaunt und ahnungslos das nahende Motorboot. Während die beiden wie eine Beute von ihrem Jäger umkreist werden, und langsam merken, dass etwas nicht stimmt, nähert sich die Kamera ihnen immer weiter bis zur extremen Großaufnahme.

Crazed Fruit ist ein großartiger Film, dessen Bedeutung für die Entwicklung des japanischen Kinos kaum überschätzt werden kann, und der mit der Masters-of-Cinema Criterion-DVD gebührend gewürdigt wurde. Auch wenn ich persönlich von Richies Kommentar (so sehr ich ihn auch als Kurosawa-Experte schätze) etwas enttäuscht war – er schweift einfach zu häufig und weit vom Film ab. Noch ein interessantes Detail am Rande: Mie Kitahara und Yujiro Ishihara wurden tatsächlich ein Paar und waren (hoffentlich glücklich?) verheiratet.

Die nackte Insel

3 Juni

Original: Hadaka no shima (1960) von Kaneto Shindo

Regisseur Shindo und sein (kleines) Team unabhängiger Filmemacher wollten von Anfang an einen außergewöhnlichen Film schaffen, und das ist ihnen gelungen. Die nackte Insel kommt völlig ohne Dialoge aus und lässt statt dessen die großartigen Bilder sowie die einfühlsame Musik Hikaru Hayashis sprechen.

Der Film schildert in drei Akten das harte Leben einer vierköpfigen Familie auf einer winzigen Insel, die so unwirtlich ist, dass sogar das Süßwasser aufwändig von der nächstgrößeren Insel per Boot herangeschafft werden muss. Und so besteht der typische Tagesablauf, den wir im ersten Akt gezeigt bekommen, fast ausschließlich aus dem Transport von Wasser: Das Füllen der Eimer an der Quelle, das Tragen der Eimer zum Boot, die Überfahrt zur Insel, das Tragen der Eimer hinauf auf die steilen Felder und das Bewässern der Pflanzen werden in langen Einstellungen immer wieder gezeigt.

Obwohl bestimmt die Hälfte des Films dem Transport des Wassers gewidmet ist, kommt nie Langeweile auf. Denn mittels Perspektivwechseln, Schnitten und Bildkomposition gelingt es Shindo, die harte, sich immer wieder gleich abspielende Arbeit auf eine fesselnde Art und Weise darzustellen: Wenn die Mutter (Nobuko Otowa), schwer beladen mit zwei riesigen Eimern ihrer wertvollen Fracht, den schmalen Trampelpfad hinaufsteigt, dabei jederzeit umzuknicken oder zu stolpern droht, entsteht eine ganz eigene Spannung.

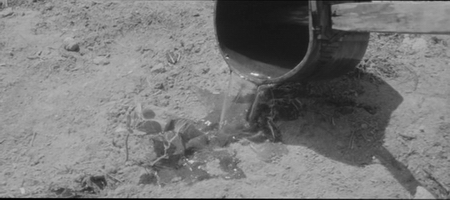

Zwischen die Szenen vom beschwerlichen Transport des Wassers schneidet Shindo außerdem immer wieder Bilder vom Bewässern der Pflanzen auf den Feldern: Mit großer Konzentration und Sorgfalt erhält jede einzelne Pflanze etwas Wasser, das sogleich in der ausgetrockneten Erde versickert. Schnitt zur Mutter, die schweißbedeckt schwankenden Schrittes das Wasser den Berg hinaufträgt. Schnitt zum im Erdboden versickernden Wasser, usw.

Im zweiten Abschnitt werden die Jahreszeiten mit ihren je verschiedenen Arbeiten (bearbeiten des Bodens, säen, ernten) gezeigt und wie die beiden Jungen einen großen Fisch fangen, was zu Szenen der Freude und des Familienglücks einschließlich eines Ausflugs in die nächstgrößere Stadt führt. Die damit verbundene Entspannung und Auflockerung bereitet dann den dramatischen dritten Teil vor, in dem einer der beiden Söhne stirbt, was die Mutter an den Rand der Selbstaufgabe und der Verzweiflung treibt.

Die Bedeutung der Arbeit als sinnstiftendes, spirituelles Element herauszuarbeiten, das der Mensch zum Leben braucht wie die Pflanzen das Wasser, war eines der Ziele Shindos (dies und mehr berichtet er im Audiokommentar der exzellenten Eureka-DVD). Trotz der Mühsal, der scheinbaren Sinnlosigkeit des immer gleichen Tragen des Wassers, das dann in der Erde versickert, entsteht aber nie der Eindruck des Leidens oder der Unzufriedenheit. Da Shindo die unter der Last der Eimer gebeugten oder beim Rudern schwitzenden Körper der Eltern immer wieder gegen den Himmel zeigt, wird die nicht endenwollende Plackerei so um ein Element der Leichtigkeit, ja der Erhabenheit ergänzt.

Zur Stimmung des Films trägt ganz entscheidend Hikaru Hayashis unvergessliche Musik bei. Manchmal melancholisch angehaucht, manchmal fast mediterran-beschwingt, begleitet sie mit an Wellen erinnernden Gitarren- und Klavierakkorden die Personen und ihre Gefühle oder kündigt bedeutungsschwanger die dramatische Zuspitzung am Ende an. Mir fällt kein anderer Film ein, in dem Musik und Bilder eine so ausgewogene, perfekte Symbiose eingehen.

Die Einfachheit, der Verzicht auf jeglichen Dialog, die an Tages- und Jahreszeitenverlauf orientierte Struktur und die Verwendung von schwarzweiß-Film verleihen dem Film einen hohen Grad an Abstraktion und Zeitlosigkeit. Die ganz im Mittelpunkt stehende Arbeit, und zwar die universellste Arbeit schlechthin, nämlich die auf dem Feld, zur Sicherstellung der eigenen Ernährung, und ihre spirituelle Bedeutung wird so unabhängig von Kultur und eigener Lebenswelt greifbar. Wahrhaftig ein Film für die Ewigkeit!