Archive for the ‘JFFH’ Category

Black dawn

27 Jun

Original: Gaiji keisatsu (2012) von Kentaro Horikirizono

Als nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe des 11. März wichtiges technisches Equipment aus einem zerstörten Atomforschungslabor verschwindet und die Spuren nach Nordkorea führen, wird die Antiterror-Einheit URA eingeschaltet. Unter der Leitung von Kenji Sumitomo (Atsuro Watabe) nimmt sie die Spur eines japanischen Nuklearexperten auf, der vor langer Zeit nach Nordkorea auswanderte. In der Hoffnung, von ihm etwas über die Pläne zu erfahren, bringen sie ihn zurück nach Japan, doch er zeigt sich wenig kooperativ.

Während Sumitomo mit allerlei Psychotricks den Professor von einer Zusammenarbeit zu überzeugen versucht, entdecken seine Leute eine weitere Spur: Ein in Japan lebender koreanischer Geschäftsmann scheint bei seinen Geschäftsreisen als Kurier für eine Terroristen-Gruppe zu fungieren. Über seine japanische Ehefrau Kaori (Yoko Maki) hoffen die Ermittler, Zugang zu ihm zu erhalten. Doch Kaori birgt selbst ein altes Geheimnis.

Beim Eröffnungsfilm des JFFH2012 handelt es sich um eine der immer zahlreicher werdenden Kino-Adaptionen erfolgreicher Fernsehserien (wobei die Serie wiederum auf einem Roman basierte). Die Erdbebenkatastrophe dient der Story lediglich als kleiner, aktueller Aufhänger und wurde auch erst nachträglich in die Story eingewoben, denn am 11. März waren die Dreharbeiten bereits weit fortgeschritten.

Zunächst klingt die Story vielversprechend, und auch der Auftakt im Stil eines klassischen Thrillers macht Lust auf mehr. Leider bleiben die Macher aber nicht bei der Sache, sondern spinnen um die Figur der Kaori eine ziemlich hanebüchene Nebenhandlung, die dem Film jegliches Tempo raubt und den Fokus völlig vom Ermittlungsteam (und dessen potenziell interessanten inneren Konflikten) weglenkt. Man gebe noch ein paar Löcher in den Plot und drücke ordentlich auf die Tränendrüse, und aus dem Polit-Thriller wird – ja, was eigentlich? Ein ziemliches Kuddelmuddel, das man sich ohne Weiteres sparen kann.

Cast me if you can

5 Jun

Original: Wakiyaku monogatari (2010) von Atsushi Ogata

Der Schauspieler Hiroshi (Toru Masuoka) hat reichlich Probleme: Er ist auf Nebenrollen abonniert, er wird ständig mit anderen Leuten verwechselt, mit den Frauen klappt es nicht so richtig und obendrein steht er auch noch im Schatten seines Vaters, eines sehr erfolgreichen Schriftstellers. Als er sich in die lebenslustige, von einer Schauspielkarriere träumenden Aya (Hiromi Nagasaku) verliebt, und obendrein seine große Chance auf die Hauptrolle in einem Woody-Allen-Remake wegen einer peinlichen Verwechslung zu platzen droht, gerät seine Welt aus den Fugen.

Hiroshi weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, er ist mit der Situation völlig überfordert. Ein Freund steht ihm zwar mit verrückten Ideen zur Seite, die aber nur noch für mehr Verwicklungen sorgen. Doch Hiroshi reißt sich zusammen und – tollpatschig und gutmütig wie er ist – kämpft für Ayas Glück und seine Hauptrolle, und findet dabei endlich zu sich selbst.

Was an Cast me if you can sofort auffällt, ist die perfekte Besetzung der Charaktere: Toru Masuoka scheint selbst eine Art ewiger Nebendarsteller zu sein, und hat an der Rolle des Hiroshi vielleicht auch deshalb sichtlichen Spaß. Auch das Zusammenspiel mit der vor Energie sprühenden Hiromi Nagasaku und dem liebenswerten Über-Vater Masahiko Tsugawa funktioniert exzellent.

Die Chemie zwischen den Darstellern, einige schöne Running Gags und Verwechslungen sorgen dafür, dass der Film wirklich Spaß macht. Lediglich eine Nebenhandlung um eine angebliche Affäre Hiroshis mit der Frau eines Politikers (er war mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort) wird etwas zu sehr ausgebreitet und lenkt leider von der Liebesgeschichte und Hiroshis tollpatschigem Werben um Aya ab, was den guten Gesamteindruck dann doch etwas schmälert. Auf das Happy End dieser unterhaltsamen romantischen Komödie müssen wir am Ende aber natürlich nicht verzichten. Regisseur Atsushi Ogata, der in der Vergangenheit mit Kurzfilmen auf sich aufmerksam machte, gab hier ein ordentliches Spielfilm-Debut, um wie mit seinen Kurzfilmen Preise einzuheimsen, wird er sich aber noch ein bisschen strecken müssen.

Smuggler

1 Jun

Original: Sumagurâ: Omae no mirai o hakobe (2011) von Katsuhito Ishii

Kinuta (Satoshi Tsumabuki) ist ein totaler Loser. Mit seinem Studium hat er nichts angefangen und seinen Traum, Schauspieler zu werden, hat er hingeworfen. Jetzt verplempert er seine Tage beim Pachinko und häuft Schulden bei einem Kredithai an. Als der sein Geld sehen will, hat Kinuta keine Wahl: Er arbeitet für Joe (Masatoshi Nagase), einen Schmuggler, der vorwiegend Leichen entsorgt. Gleich bei seinem ersten Auftrag rettet Kinuta dank seines schauspielerischen Talents den Auftrag und gewinnt Joes Vertrauen.

Bei ihrem nächsten Auftrag geraten die Schmuggler aber unversehens in die Kampflinien zwischen der chinesischen Mafia und dem Tamura-Clan. Die Tamuras wollen den Tod ihres Chefs rächen und fordern die Köpfe der beiden chinesischen Super-Killer, die ausgerechnet von Kinuta und Joe zu den Tamuras überstellt werden sollen. Zu allem Überfluss will bei dem Transport auch noch die undurchsichtige Witwe des Clan-Chefs (Hikari Mitsushima) dabei sein…

Smuggler legt gleich zum Auftakt ein buntes Feuerwerk aus Action, Gags und grotesk-überdrehten Charakteren hin – hier merkt man dem Film an, dass es sich um eine Manga-Verfilmung handelt. Als dann die Crew um Kinuta, Joe und ihren Helfer Jiji eingeführt wird, geht es zunächst etwas gemächlicher zu, dafür wird reichlich Humor und die eine oder andere überraschende Wendung beigegeben, bevor mit der beginnenden Jagd auf die Killer wieder Action und Tempo in den Vordergrund drängen.

Nach dieser rundum gelungenen, sehr stimmigen und höchst unterhaltsamen ersten Hälfte nimmt der Film dann leider eine wenig gelungene Wende. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Schuld daran sind vor allem die langatmige gemeinsame Fahrt der Schmuggler sowie einige ausgedehnte Folterszenen. Beides nimmt dem Film das zunächst so rasante Tempo, und die meiner Ansicht nach deplatzierten Folterszenen (bei denen einige Besucher die Vorstellung verlassen haben) berauben ihn obendrein auch noch der wohltuenden humoristischen Leichtigkeit. Alles in allem ein ordentlicher Action-Kracher, der den anfangs hohen Spaßfaktor leider nicht über die ganzen 114 Minuten halten kann.

About the Pink Sky

28 Mai

Original: Momoiro sora wo (2011) von Keiichi Kobayashi

Die Schülerin Izumi (Ai Ikeda) findet einen Geldbeutel mit verdammt viel Geld. Einen Teil davon leiht sie einem Bekannten, bevor ihre Freundinnen Hasumi und Kaoru aus Neugier auf den Besitzer den Geldbeutel zurückbringen. Der heißt Sato (Tsubasa Takayama) und stellt sich als attraktiver, junger Mann heraus, in den Hasumi sich vom Fleck weg verliebt. Allerdings hatte Sato das Geld von seinem Vater geklaut und schon fest für einen Freund eingeplant.

Izumis Angewohnheit, die Negativität von Zeitungsartikeln zu bewerten, bringt ihn dann auf eine Idee: Als Kompensation für das fehlende Geld verlangt er von den Mädchen, eine Zeitung voller fröhlich machender Artikel zusammenzustellen. Doch das Gutelaune-Projekt sorgt für Eifersucht und Neid zwischen den Mädchen und Izumi möchte außerdem herausfinden, für wen Sato diese Zeitung eigentlich braucht.

About the Pink Sky gewann 2011 den Japanese Eyes Award beim Tokyo International Film Fest, und war bereits auf so renommierten Festivals wie Sundance und Rotterdam zu sehen. Nicht ohne Grund. Keiichi Kobayashis Regiedebut erzählt eine komplexe Geschichte über Liebe, Freundschaft, Tod und Verlust aus der Sicht von Charakteren, die zudem mit den Frustrationen des Erwachsenwerdens in einer verwirrenden Welt konfrontiert sind.

Dass dieser problembeladene, in schwarz-weiß gedrehte Film dabei nicht erdrückend wird, ist den liebevoll-sympathisch gezeichneten Charakteren und ihren kleinen Verschrobenheiten zu verdanken, die immer wieder für Abwechslung und lustige Überraschungen sorgen. Exemplarisch dafür steht etwa die urkomische Szene, in der Izumi sich für einen Job in einer Erotik-Chatline bewerben will, und sich dafür als ihre Mutter ausgibt.

Restlos begeistert hat mich vor allem Ai Ikeda. Die gerade einmal 16 Jahre alte Hauptdarstellerin gibt die zwischen Frustration, Wut, Provokation, Begeisterung, Enttäuschung, Hoffnung und Flirt mit dem großen Leben da draußen schwankende Izumi absolut überzeugend und authentisch. Vielleicht hat sie sich einfach selbst gespielt, aber vielleicht wurde hier auch ein großes Talent entdeckt. About the Pink Sky macht jedenfalls neugierig auf mehr, sowohl von Regisseur Kobayashi als auch von Ikeda. Für mich eines der Highlights beim JFFH dieses Jahr!

Morgen beginnt in Frankfurt die NipponConnection, die ich dieses Jahr leider verpassen werde… schnief! Dafür tröste ich mich heute, indem ich ausführlich das Programm des JFFH durchforste, das seit heute (oder gestern Abend?!? hab ich nicht ganz mitbekommen) auf der Festival-Webseite live ist. Dieses Stöbern in den Filmen dauert dabei von Jahr zu Jahr länger, weil das Festivalteam unaufhaltsam dem Größenwahn verfällt und immer mehr und mehr Filme ins Programm aufnimmt, in diesem Jahr die unerhörte Zahl von 80 (!!) Filmen – wenn ich mich nicht verzählt habe.

Nicht fehlen dürfen in diesem Jahr natürlich die Fukushima-bezogenen Filme, wie etwa der Eröffnungsfilm Black Dawn, in dem es um einen atomaren Terroranschlag geht, die Doku Radioactivists über die Anti-Atomkraft Bewegung in Japan oder das Drama A gentle Rain falls for Fukushima. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge Nachwuchsfilmemacher zu entdecken, die große Gesamtzahl Filme kommt maßgeblich durch sie zustande. Ziemlich enttäuschend finde ich, dass es nur einen Anime zu sehen gibt, aber die waren ja schon immer schwer zu bekommen.

Da ich dieses Jahr nicht mit so furchtbar viel Zeit gesegnet bin, habe ich meinen persönlichen Filmfahrplan für das JFFH in „must see“ und „want to see“ unterteilt. In die Kategorie „must see“ fallen natürlich die Filme von Shion Sono, Takashi Miike, Makoto Shinkai und Katsuhito Ishii. Unter „want to see“ finden sich dann einige weniger bekannte Werke, auf die ich aber sehr gespannt bin. Natürlich ist die Liste work in progress, bis zum Festivalbeginn in gut 3 Wochen kann sich da noch einiges ändern.

Must see:

- Guilty of Romance (Freitag, 19.15 Uhr im Metropolis)

- Children who chase lost voices from deep below (Samstag, 13.45 Uhr im Metropolis)

- Harakiri (Freitag, 22.00 Uhr im Metropolis)

- Smuggler (Sonntag, 21.00 Uhr im Metropolis)

Want to see:

- About the pink sky (Freitag, 17.00 Uhr im Metropolis)

- Shing Shing Shing (Sonntag, 10.00 Uhr im Metropolis)

- Sukiyaki (Samstag, 16.00 Uhr im Metropolis)

- Cast me if you can (Sonntag, 14.45 Uhr im Metropolis)

- The Catcher on the shore (Sonntag, 13.00 Uhr im Metropolis)

- A gentle rain falls for Fukushima (Sonntag, 10.00 Uhr im 3001)

- Crazy ism (Samstag, 20.00 Uhr im 3001)

Rückblick JFFH2011

13 Jun

Das Japanische Filmfest Hamburg hatte auch 2011 wieder jede Menge Highlights zu bieten, sowohl filmischer wie kultureller Natur. Zur letzteren Kategorie gehörten das Filmfrühstück und die Tegami-Ausstellung, über die ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe. Als ein besonders gelungenes Beispiel der Erweiterung des Filmerlebnisses zum Event – wodurch sich ein Filmfestival ja originär auszeichnen sollte – muss ich außerdem noch die Vorführung von Amachoro hervorheben.

Sweet silly Lovesong – Amachoro, so der volle Titel, war nicht nur ein guter Film, der sämtliche Klippen des Band-Genres umschiffte indem er sich aus einer ganz anderen Richtung näherte. Nach dem Film folgte dann zunächst eine Gesprächsrunde mit Regisseur Miyata und Hauptdarstellerin Naomi Oroji, einer Musikerin die selbst die Songs zum Film beigesteuert hatte. Abschließend griff Oroji dann im ausverkauften 3001-Saal noch selbst zur Gitarre und gab eine kleine Live-Performance, unter anderem mit dem titelgebenden „sweet silly lovesong“. Eine wirklich schöne, rundum gelungene Veranstaltung! Genau solche Angebote machen ein Festival aus und verleihen ihm diesen besonderen, einzigartigen Charakter, den auch die beste Heimkino-Anlage niemals ersetzen kann.

Nun zu den Filmen. Aus dem umfangreichsten Festivalprogramm, das es beim JFFH je gab, habe ich mir 12 Filme angeschaut und nach den ersten drei Tagen hatte ich ein ähnliches Gefühl wie nach der NipponConnection, als es mir sehr schwer fiel, eine Hitliste zusammenzustellen. Das hat sich dann mit den Filmen vom Wochenende geändert, besonders die beiden letzten vom Sonntag haben mich schwer beeindruckt und finden sich an der Spitze meines Rankings:

1. Heaven’s Story

2. 13 Assassins

3. Wandering Home

4. Lost Paradise in Tokyo

Arrietty wäre normalerweise wohl auf Platz 2, aber der lief gewissermaßen außer Konkurrenz, weil ich ihn ja schon von der NC kannte. Und Groschi, falls du das hier lesen solltest: Ich hab auf Grund deines Verrisses von Heaven’s Story überlegt, ihn auszulassen, und nach etwa 90 Minuten war ich sogar kurz davon, das Kino zu verlassen. Aber als dann der Abspann lief, war ich von der emotionalen Intensität fix und fertig und hatte Tränen in den Augen! Irgendwann kommt da auf jeden Fall noch eine Filmbesprechung.

Aus persönlicher Sicht war es für mich ein sehr schönes und ziemlich entspanntes Filmfest, bei dem ich nach meinem Abschied aus dem Organisationsteam endlich wieder ganz die Filme ins Zentrum stellen konnte. Genauso hat es aber auch Spaß gemacht, am Sonntag beim Filmfrühstück mit zuzupacken, ich würde also nicht ausschließen, dass ich rückfällig werde 😉

Wie derzeit wohl jede Veranstaltung mit Japanbezug stand natürlich auch das JFFH unter dem Eindruck der Erdbebenkatastrophe mit zehntausenden Toten. In Zusammenarbeit mit der in Hamburg lebenden Künstlerin Nobuko Watabiki gab es während des Festivals im Metropolis und in der Festival-Lounge eine sehr berührende und beeindruckende Auseinandersetzung mit den tragischen Ereignissen des März zu bestaunen: Hunderte Künstler aus Japan hatten ihre Gedanken und Gefühle auf Postkarten verewigt und nach Hamburg geschickt.

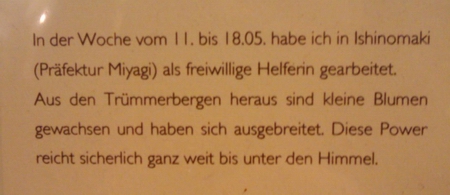

Das Ergebnis war hochgradig beeindruckend! Von todtraurigen über nachdenkliche bis zu total lebensfrohen, quietschbunten Postkarten war so ziemlich alles dabei. Einige waren von persönlichen Botschaften und Berichten begleitet, wie etwa dieses Beispiel, das mit einer Postkarte bunter Blumen kam:

Wer sich für die unter dem Namen „Tegami“ laufende Kunstaktion interessiert, kann sich auf der Website informieren und einige gescannte Exemplare ansehen. Die Initiatoren berichten von großem Interesse an der Ausstellung und wollen sie wenn es irgendwie möglich ist auch auf die Reise schicken.

~~~

Obwohl ich in diesem Jahr nicht mehr in die Organisation des Festivals involviert war, konnte ich dann doch nicht fünf Tage lang untätig zugucken, während sich die alten Freunde und Mithelfer bis tief in die Nacht hinein im Schweiße ihres Angesichts die Allerwertesten aufreißen. Und das mit „Schweiß“ meine ich absolut wörtlich, denn bei so einem Filmfest zu helfen heißt nicht nur, Tickets abzureißen und Gästen die touristischen Highlights von Hamburg zu zeigen. Da muss auch mal eine Wagenladung 35mm-Filme in den Vorführraum hochgeschleppt werden, und je nach Film wiegt so ein Paket schlanke 20-40 Kilo!

So sieht dann beispielsweise ein 13 Assassins auf der Treppe zum Vorführraum des Metropolis aus. (Übrigens einer der Knallerfilme des diesjährigen Festivals, Rezension kommt noch in den nächsten Tagen)

~~~

Deutlich leichter und mit sehr viel mehr Spaß verbunden als Filme zu schleppen ist da die Vorbereitung des Filmfrühstücks. Wenn man nur nicht so verdammt früh aufstehen müsste dafür! 🙁

Aber es hat sich auch dieses Jahr wieder gelohnt und Riesenspaß gemacht. Die Onigiri waren superlecker, Jans japanischer Kartoffelsalat ein Gedicht und Saschas Miso-Suppe einfach göttlich! So langsam scheint sich das bei den Gästen wirklich herumzusprechen, und so war der Andrang trotz typisch Hamburger Wetter wieder ziemlich groß.

Schön war’s! Und lecker 🙂

Birthright

28 Mai

Original: Saitai (2010) von Naoki Hashimoto

Eine junge Frau stalkt ein Ehepaar und deren Teenage-Tochter. Tagelang steht sie bei Wind und Wetter halb hinter einem Baum verborgen gegenüber des Gartens und blickt durch die Wohnzimmerfenster. Dann spricht sie, als Schülerin verkleidet, die Tochter an und lockt sie unter einem Vorwand in ihr Auto, wo sie das Mädchen mit Handschellen fesselt und knebelt. Sie sperrt das Mädchen in einen bunkerähnlichen Raum, nimmt ihm das Handy ab und schickt der Mutter eine Nachricht: „Ich werde das zerstören, was dir am Kostbarsten ist! Grüße von deiner verstoßenen Tochter.“

Das Regiedebut des etablierten Produzenten Naoki Hashimoto, der uns unter anderem den genialen Tony Takitani beschert hat, klingt zunächst wie eine klassische Rache-Story mit besten Voraussetzungen für einen intensiven Psychothriller oder intelligenten Horror-Schocker. Nur leider wird daraus weder das eine noch das andere.

Die Location für die Entführung unterstreicht zunächst die bedrohlich-düstere Stimmung perfekt und erinnert ein wenig an ein ausrangiertes Dojo. Im permanenten Halbdunkel, kein Laut ist zu hören, perfekt für ein spannendes Psychoduell. Doch weder zwischen den beiden Halbschwestern noch zwischen der Mutter und der von ihr ausgesetzten und nun auf Rache dürstenden Tochter kommt es dazu. Die meiste Zeit sitzen die Charaktere einfach nur wort- und reglos in der Gegend herum. Und Blut fließt in dem Film erst in den letzten Sekunden, und dann völlig anders als erwartet.

Die entführte Tochter ist ein hilfsloser Spielball ihrer kaltblütigen, berechnenden und zu allem entschlossenen Halbschwester, ohne aber zu wissen, wen sie vor sich hat und für welchen perfiden Plan sie da gerade benutzt wird. Die Mutter ist – bis auf die letzten Minuten des Films – völlig apathisch und emotionslos. Weder wird ein echter Spannungsbogen aufgebaut noch erhalten wir Einblicke in das Gefühlsleben der Charaktere. Dazu kommt noch das ästhetische Konzept des Films, das sehr auf düstere, minimalistische und farblose Bilder setzt, die zwar schön anzusehen sind, den Film allein aber nicht tragen können.

Als besonders problematisch empfand ich zudem, dass der Film die „Heldin“ mehrfach in ein positives Licht zu rücken und Sympathie für sie zu wecken versucht, etwa im Flashback, in dem man sie in einem Waisenhaus aufwachsen sieht, oder in der Schlusssequenz. Was in vielen Filmen über „gerechte Rache“ gut funktioniert, nur wird hier ein unschuldiges Mädchen zum Werkzeug eines Hasses, der sich eigentlich gegen eine andere Person richtet.

Ich muss zugeben, dass ich während des Films ein paar Mal eingenickt bin, es könnte also theoretisch möglich sein, dass ich was wichtiges verpasst habe. Ich bezweifle das aber stark. Und damit ist dann eigentlich auch schon alles gesagt über Birthright. Schade eigentlich, das klang alles so vielversprechend.