Archive for the ‘Jidaigeki Filme’ Category

Das Schloss im Spinnwebwald

7 Apr.

Original: Kumonosu-jō (1957) von Akira Kurosawa

Nach der heldenhaften Abwehr eines Aufstands kehren die Samurai Washizu (Toshiro Mifune) und Miki (Minoru Chiaki) zum Schloss ihres Fürsten zurück. Unterwegs verirren sie sich im Spinnwebwald und begegnen dort einer Hexe, die ihnen die Zukunft vorhersagt. Washizu und Miki würden noch heute zu Kommandanten von Außenposten ernannt werden, später würde Washizu in der Burg des Fürsten herrschen, Mikis Sohn würde dann allerdings an seine Stelle treten. Beide tun die Prophezeiung zunächst mit einem Lachen ab, bis sie tatsächlich nach ihrer Ankunft in der Burg vom Fürsten wie vorhergesagt befördert werden.

Washizu wird nach der Übernahme des Außenpostens von seiner Frau Asaji (Isuzu Yamada) mit allerlei Verschwörungstheorien so lange bearbeitet, bis er selbst glaubt, Miki würde mit dem Fürsten gemeinsame Sache gegen ihn machen. Als der Fürst zu einem Überraschungsbesuch eintrifft, ermordet Washizu ihn auf Drängen von Asaji und tritt anschließend mit Unterstützung von Miki die Nachfolge des Fürsten an. Doch die Prophezeiung und der feige Mord an seinem Fürsten lasten schwer auf ihm, er steigert sich immer mehr in einen Verfolgungswahn und lässt schließlich seinen getreuen Freund Miki von einem Attentäter köpfen. Nun verbündet sich Mikis Sohn mit anderen Aufständischen und marschiert auf das Schloss im Spinnwebwald.

Vor allem für zwei Dinge ist Das Schloss im Spinnwebwald gemeinhin bekannt: Als Adaption von Macbeth geht Kurosawa hier erstmals den Weg, ein Stück klassische europäische Literatur ins mittelalterliche Japan zu verlegen. In dieser Hinsicht ist der Film direkter Vorläufer zu Ran. Zum anderen ist es die Verbindung mit dem Noh-Theater, die immer wieder hervorgehoben wird. Da ich Macbeth nicht kenne, werde ich auf den Aspekt der Literaturverfilmung nicht weiter eingehen.

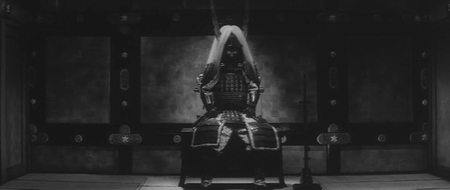

Die Elemente des Noh sind besonders in der Figur der Asaji fokussiert, eine interessante Variante wenn man bedenkt, dass Frauen erst wenige Jahrzehnte vor dem Dreh des Films erstmals Rollen in Noh-Aufführungen spielen durften. Auffallend sind besonders Asajis starres, ausdrucksloses Gesicht, das an eine Noh-Maske erinnert sowie ihre manierierten, minimierten Bewegungen. Dazu kommt noch die Inszenierung ihrer Auftritte, die sie fast immer in einem bühnenartigen räumlichen Kontext zeigen. Am konzentriertesten treten alle diese Motive in ihrer finalen Szene auf, in der sie, dem Wahnsinn verfallen, verzweifelt versucht, das Blut und damit ihre Schuld von ihren Händen zu waschen.

An die Bühnenoptik angelehnte Szenen finden sich noch einige mehr und diese tragen einen guten Teil zur düsteren Atmosphäre und der distanziert-mysteriösen Ästhetik des Films bei. Ähnlich wie später auch in Ran will Kurosawa uns auf Distanz zu den Charakteren halten, statt durch eine emotionale Identifikation mit den Figuren soll die Botschaft des Films eher rational erfasst werden. Dies wird auch unterstrichen durch die Einfassung des Films, in der jeweils zu Anfang und Ende ein Chor vor den mörderischen Konsequenzen übersteigerter Ambitionen und Ehrgeizes warnt – die Botschaft des Films ist schon vor dem Einsetzen der eigentlichen Handlung klar.

Dennoch gibt es den einen oder anderen Gänsehautmoment, etwa als Washizu aus Asajis Händen den Speer ergreift und mit sich und seinem Ehrenkodex ringt. Er zögert zunächst, blickt wie nach einem Ausweg suchend um sich und stiert dann seine Frau an. In diesem Moment leuchten Mifunes Augen geradezu dämonisch auf – vermutlich ein genialer Beleuchtungseffekt – und dann stürmt er aus dem Raum, um seinen Fürsten hinterrücks zu ermorden. Diese vor Intensität förmlich vibrierende Szene, in der keine Worte nötig sind, um Washizus Kampf mit sich selbst zu verdeutlichen und an deren Ende er alles verrät, an das er bisher geglaubt und für das er gelebt und gekämpft hat, ist es allein schon wert, den Film zu sehen!

Weiteres beherrschendes visuelles Motiv des Films ist – wie könnte es bei Kurosawa anders sein – ein Wetterphänomen, nämlich der Nebel. Schon im Vorspann mit dem Chor ziehen dicke Nebelschwaden über die Trümmer des Schlosses. Immer wieder sehen wir später die Charaktere ziel- und orientierungslos durch den Nebel reiten, in einer Szene ganze 12 Mal hintereinander! Genauso, wie Washizu im Nebel die Orientierung verliert, so sind es sein Streben nach Macht und Ruhm, die seinen moralischen Kompass durcheinander bringen und ihn hilflos auf sein Ende zutaumeln lassen.

Visuell und konzeptionell ist Das Schloss im Spinnwebwald ein durch und durch beeindruckendes Werk. Im Vergleich zu anderen Filmen Kurosawas aus den 50er Jahren sind mir die Charaktere aber zu schablonenhaft und stereotyp gezeichnet, die Vielschichtigkeit vermisse ich gerade angesichts des Umstands, dass es hier eigentlich nur drei Hauptcharaktere gibt. Gut möglich, dass das Teil der engen Anlehnung an Noh ist und mir einfach der Zugang dazu fehlt. Darüber hinaus ist mir aber auch die Art, wie uns die Botschaft des Films eingehämmert wird, zu plakativ.

Das Schloss im Spinnwebwald ist ein wirklich sehenswerter Film, als Adaption von Macbeth mag er sogar einzigartig und herausragend sein (das kann ich nicht beurteilen), im Vergleich mit anderen Werken Kurosawas rangiert er für mich alles in allem aber nur im Mittelfeld. Vielleicht bin ich in meiner Beurteilung allerdings auch dadurch geprägt, dass ich nicht an so was wie Schicksal glaube.

Illusion of blood

20 Nov.

Original: Yotsuya kaidan (1965) von Shiro Toyoda

Der verarmte Ronin Iyemon (Tatsuya Nakdai) ist von Ehrgeiz zerfressen und schreckt nicht davor zurück, seine Frau Oiwa (Mariko Okada) wegen der Aussicht auf eine Ehe mit der Tochter eines wohlhabenden Händlers zu vergiften. Doch Oiwa verflucht ihren hinterhältigen Ehemann und sucht ihn und seine Eingeweihten fortan als Geist heim.

Erstes Opfer wird seine neue Frau, die er in der Hochzeitsnacht selbst mit dem Schwert niederstreckt weil sie für eine Sekunde die Gestalt Oiwas annimmt. Doch damit geht das Blutvergießen erst richtig los, als nächstes sind weitere Beteiligte an der Vergiftung dran, die Iyemon alle im Wahn ermordet. Auch er selbst fällt durch sein eigenes Schwert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Das war die absolute Kurzfassung der etwas konfusen Story, die noch eine ganze Reihe weiterer Nebenhandlungen enthält, allen voran die von Oiwas Schwester, die ebenfalls Opfer einer großen Lüge wird. Etwas unübersichtlich bleibt außerdem vor allem Iyemons Motivation, die manchmal ein krankhafter, übersteigerter Ehrgeiz zu sein scheint und manchmal einfach nur eine Art kindische Bosheit, wie ein kleiner Junge der Käfern die Beine ausreißt. Dass er sich dabei unter schlechtem Einfluss verändert, wie in manchen Rezensionen zu lesen, konnte ich im Film nicht erkennen.

Oiwa wird gleich in der Einführung als eine geisthafte Erscheinung gezeigt, als Iyemon glaubt, sie zwischen einer Reihe rotierender Regenschirme zu sehen. Dieses Motiv taucht später immer wieder auf, bis es sich ganz am Schluss fast identisch wiederholt, nur dass die weißen Regenschirme durch einen eingeschneiten Garten ersetzt werden.

Tatsuya Nakadai dürfen wir wieder mal in der Rolle des langsam aber sicher dem Wahnsinn verfallenden, ruchlosen Mörders bewundern. Seine Performance wirkt hier teilweise wie ein Warmlaufen für den im Folgejahr entstandenen Sword of Doom, so ähnlich sind sich die Rollen speziell im letzten Drittel des Films. So wirkt Illusion of Blood wie eine Mischung aus Ugetsu Monogatari und Sword of Doom, ohne aber auch nur nahe an die Qualität einer dieser beiden FIlme heranzukommen.

Cinematographisch ist Illusion of Blood ordentlich umgesetzt und er bietet auch solide Unterhaltung. Interessant dürfte der Film vor allem vor dem Hintergrund der Geistergeschichten sein, die in Japan eine große Tradition haben; wer sich damit beschäftigen will dürfte hier einen guten Einstieg ins Genre haben (das ich zugegebenermaßen nicht wirklich kenne). Ansonsten hat der Film abgesehen von ordentlicher Handwerksarbeit nicht allzu viel zu bieten.

Harakiri

27 Aug.

Original: Seppuku (1962) von Masaki Kobayashi

Japan im 17. Jahrhundert, einer Phase des Friedens, in der tausende Samurai zu herrenlosen Ronin werden und sich mehr schlecht als recht über Wasser halten. Für manche ist Harakiri, der traditionelle Selbstmord, der einzige Weg zu einem ehrenvollen Tod. So taucht eines Tages auch Hanshiro (Tatsuya Nakadai) beim Klan der Iyi auf und bittet um die Gewährung von Harakiri. Doch in Wirklichkeit ist er auf Rache aus, Rache für seinen Schwiegersohn Motome (Akira Ishihama) und dessen Familie.

Motomes Geschichte wird in der ersten Hälfte des Films in vielen langen Flashbacks erzählt. Wie er ins Haus Iyi kam, um Harakiri bittend aber auf eine milde Gabe hoffend. Wie das stolze Samuraigeschlecht an ihm, dem Verarmten, Wehrlosen ein Exempel statuierte und ihn zu einem grausamen Selbstmord mit einem Bambusschwert zwang. Dann wechselt der Fokus zu Hanshiro, dem Niedergang seiner Familie und dem Kampf gegen die Armut, die Motome schließlich zu seiner Verzweiflungstat zwang.

Aus Hanshiros Erzählung wird nun eine Anklage der aus Anlass seines Harakiri versammelten Granden des Hauses Iyi, mit dessen Vertreter Saito (Rentaro Mikuni) er sich regelrechte Rededuelle liefert. In einer weiteren Reihe von Flashbacks schildert Hanshiro seine ersten Schritte zur Rache, bevor schließlich genug der Worte gewechselt sind und er seine Rache mit dem Schwert vollendet.

Die zentralen Themen Ehre und Tradition werden in Harakiri von Anfang an durch Architektur symbolisiert: Die weiten Hallen, langen Gänge und dicken Mauern der Residenz des Hauses Iyi beeindrucken während der Eröffnungssequenz durch ihre Strenge und elegante Schlichtheit. Doch dieses Symbol wird zugleich ins negative verkehrt, denn die Gänge und Hallen sind leer. So leer wie die Werte und Traditionen, die sie verkörpern und auf die sich die Mächtigen heuchlerisch berufen, wenn dies zweckdienlich ist, ohne aber selbst nach ihnen zu leben.

So ist der Film über weite Strecken eine Anklage, bei der aber Ankläger und Angeklagter wechseln: Ist es zunächst das edle und mächtige Haus Iyi, das zu Gericht sitzt über die bettelarmen Ronin, die den Ruf und die Ehre des Samuraistandes beschmutzen, gelingt es Hanshiro dann, den Spieß umzudrehen. Er offenbart die Feigheit und Heuchelei und wird aus einer Position der scheinbaren Schwäche und Demut zum erbarmungslosen Ankläger, der schonungslos die Fassade der Ehrbarkeit einreisst und sich am Ende selbst zum Richter und Henker aufschwingt und den Klan der Iyi für den Missbrauch dieser Werte und die seiner Familie angetane Ungerechtigkeit bluten lässt.

Dabei fällt es nicht schwer, zu erraten, an wen sich die Kritik des Films richtet: Die Machenschaften von Politik und Wirtschaft zur Sicherung und Erweiterung ihrer Macht waren in den rebellischen 60er Jahren auch in Japan ein großes Thema. Und wie schon Filmemacher einige Jahrzehnte zuvor bedient sich nun auch Kobayashi des historischen Films, um seine Kritik an Staat und Gesellschaft zu artikulieren.

Dass Harakiri bei all den vielen Flashbacks und den langen Rededuellen eine stetig steigende Faszination udn Spannung ausübt, liegt zu einem guten Teil an Tatsuya Nakadai. Sein Charakter strahlt vom ersten Moment an eine grimmige Entschlossenheit aus, die anfangs besonders im Zusammenspiel mit der zur Schau gestellten Demut gegenüber den Mächtigen des Hauses Iyi etwas zutiefst rätselhaftes und verstörendes an sich hat, sich dann aber aller Zurückhaltung entledigt und in einem waren Gefühlsausbruch gipfelt. Dazwischen, in den Flashbacks, zeigt er Hanshiro dagegen als liebenden und sorgenden Familienvater.

Harakiri ist keine leichte Kost und verlangt dem Zuschauer – zumal uns westlichen – einiges an Auseinandersetzung ab und stößt viele Gedanken an. Dass der Film trotzdem von der ersten Sekunde an fasziniert und uns magisch in seine Welt hineinzieht, verdankt er neben Nakadai den exquisiten, wagemutigen schwarz-weiss Bildern, einer fesselnden, intelligent verwobenen Geschichte die nach und nach den Kern des Films freigibt und dem eindringlichen Soundtrack. Ein großes Meisterwerk eines außergewöhnlichen Regisseurs.

Migratory Snowbird

11 Jan.

Original: Koina no Ginpei yuki no wataridori (1931) von Tomikazu Miyata

Ginpei (Tsumasaburo Bando) ist verliebt in Oichi, doch die liebt bereits seinen Freund Unokichi. Als Ginpei davon erfährt, ist er zuerst völlig vor den Kopf gestoßen. Voller Neid und Hass auf Unokichi trachtet er diesem nach dem Leben und sieht seine Chance gekommen, als ihr Clan von Feinden angegriffen wird: Im Getümmel der Schlacht will Ginpei sich seines Nebenbuhlers entledigen! Doch als sich während der Kämpfe die Gelegenheit bietet, siegt das Gute in ihm und statt Unokichi zu ermorden rettet er ihm das Leben.

Um seinen Liebeskummer zu überwinden geht Ginpei auf Wanderschaft und kehrt erst vier Jahre später in seine Heimat zurück. Gerade rechtzeitig, denn Unokichi und Oichi, die inzwischen verheiratet sind, werden vom siegreichen gegnerischen Clan bedroht. Für seine alte Liebe stürzt sich Ginpei selbstlos in den aussichtslosen Kampf, um das Glück der beiden zu retten.

Bei diesem Film besteht akute Verwechslungsgefahr: Es gibt nämlich von 1933 ein Remake des sehr viel bekannteren Regisseurs Teinosuke Kinugasa, der vor allem für zwei Werke berühmt ist: Gate of Hell, der erste japanische Film, der einen Oscar gewann, und A Page of Madness, der als eines der größten Meisterwerke des Expressionismus gilt.

Tomikazu Miyata dagegen ist ein völlig unbeschriebes Blatt, liefert hier aber einen ordentlichen Job ab: Der einstündige Stummfilm ist klar strukturiert und setzt den doppelten Wandel des Hauptcharakters – vom verliebten Träumer zum Rächer und schließlich zum selbstlosen Wohltäter – gut in Szene. Außerdem streut er dabei eine Reihe interessanter Bilder ein, die stark an japanische Holzschnitte erinnern (siehe z.B. den Screenshot oben) und stellt eine gelungene Parallele zwischen der ersten und der letzten Szene her.

Diese zeigen jeweils einen melancholisch-grübelnden Ginpei: Am Anfang des Films sitzt er am Strand und kann an nichts anderes als seine Liebe für Oichi denken und wie er sie für sich gewinnen kann, am Ende sitzt er hinter Gittern und sieht seinem Tod entgegen, den er aus Liebe zu ihr in Kauf nimmt.

Die Rolle des Ginpei ist Bando als dem Superstar der 30er Jahre wie auf den Leib geschrieben (möglicherweise wurde sie auch ausdrücklich für ihn geschrieben): Er kann sowohl seine expressiven Fähigkeiten als auch seine Vorliebe für turbulente Kampfszenen ausleben. Und dass es bereits zwei Jahre später ein Remake gab deutet auch darauf hin, dass der Film wohl nicht ganz erfolglos gewesen sein dürfte.

Backward Current

8 Dez.

Original: Gyakuryu (1924) von Buntaro Futagawa

Der junge Samurai Mikisaburo (Tsumasaburo Bando) setzt alles daran, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen und studiert dazu die klassischen Künste der Samurai. Sein schweres Los wird nur von seiner scheuen Liebe zu Misao aufgehellt, der Tochter seines Schwertkampflehrers.

Eines Tages wird Mikisaburos Mutter auf der Straße vom Pferd des vorbeigaloppierenden Genzaburo, Sohn des Clan-Vorstehers, getötet, ohne dass dieser zur Rechenschaft gezogen wird. Als kurz darauf Genzaburo auch noch Mikisaburos Schwester verführt und sogar Misao heiratet, begehrt Mikisaburo auf. Doch er wird aus der Stadt verstoßen und verfällt dem Alkohol. Als er Jahre später zufällig den Ausflüglern Genzaburo und Misao begegnet, nimmt er blutige Rache.

Von Backward Current sind nur noch 28 Minuten erhalten, darunter aber alle entscheidenden Szenen, so dass wir dem Schicksal von Mikisaburo gut folgen können. Die Grundidee, einen von den Ungerechtigkeiten der sozialen Ordnung frustrierten Loser gegen das System antreten und rebellieren zu lassen, war Anfang der 1920er wohl ziemlich revolutionär. Hauptdarsteller Tsumasaburo Bando (auch bekannt unter dem Namen Bantsuma), der erst im Vorjahr sein Debut gegeben hatte und später häufig in derartigen Rollen auftrat, bekam dadurch immer wieder Probleme mit den japanischen Autoritäten.

Aber der Film ist auch in anderer Hinsicht sehr interessant. Besonders die letzte Szene, in der Mikisaburo wie im Rausch zuerst seine alte Liebe Misao tötet und dann seinen Erzfeind Genzaburo regelrecht hinrichtet, erstaunt durch eine sehr realistische, blutige Inszenierung.

Ebenfalls sehr modern wirken mehrere ausgedehnte Kamerafahrten, darunter besonders die Szene, in der Genzaburo mit seinem Gefolge auf die vor diesen herfahrende Kamera zureitet. Außerdem finden sich auch eine Reihe interessanter Kniffe, z.B. wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers einige Male durch teilweises Ausblenden des Bildes auf Details wie etwa Enten gelenkt. Sehr schön in Szene gesetzt ist auch der Moment, in dem Mikisaburo von der Romanze seiner geliebten Misao mit Genzaburo erfährt und endgültig verzweifelt: In der Bildmitte im Vordergrund sehen wir ihn, links im Hintergrund die beiden Flirtenden.

Backward Current ist mit seinen nur 28 erhaltenen Minuten dennoch ein immens interessanter Film, besonders in der von Digital Meme vorgelegten Fassung mit einer faszinierenden Begleitung durch eine neu eingespielte Benshi-Performance. Wer sich für frühe Entwicklungen des Kinos – und zwar nicht nur des japanischen, denn die Innovationen in Backward Current waren zum großen Teil durch amerikanische Filme inspiriert – interessiert, sollte hier unbedingt mal einen Blick drauf werfen.

Tales of the Taira Clan

27 Nov.

Original: Shin heike monogatari (1955), von Kenji Mizoguchi

Zur Abwechslung mal ein Mizoguchi, der nicht die Leidensgeschichte von Frauen zum Thema hat, sondern der sich mit einer Legende aus der japanischen Geschichte befasst, nämlich der vom Aufstieg der Taira unter ihrem Führer Kyomori in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts unserer Zeit. Kurz zum Hintergrund: Die Macht im Japan der Heian-Zeit lag in den Händen einer adligen Beamtenkaste sowie einiger mächtiger Klöster, es gab teilweise mehrere Kaiser gleichzeitig, die sich Samuraiheere hielten, aus denen sich mächtige Clans entwickelten, darunter die Taira.

Gerade kehrt der kaisertreue Clan von einer Schlacht zurück, als Kyomori Taira (Raizo Ichikawa) erfährt, dass er möglicherweise ein unehelicher Sohn des abgedankten Kaisers Shirakawa ist. Er bedrängt seinen Ziehvater Torodai, Führer des Clans, ihm die Wahrheit zu verraten. Doch dieser kennt die Ambitionen des jungen Kyomori und dessen Verachtung für die adligen Beamten und die Mönche, die den Aberglauben der Menschen ausnutzen, um ihre Macht zu sichern, und will den Ehrgeiz Kyomoris zügeln.

Doch im Tode gibt Torodai das Geheimnis schließlich preis und Kyomori, der zuvor bereits den Konflikt mit dem Beamtenapparat gesucht hatte, nutzt eine sich bietende Gelegenheit, um die Mönche zu konfrontieren und den Untergang der alten Ordnung einzuleiten.

Auf den ersten Blick hat der Film wenig mit den sehr viel bekannteren Meisterwerken Mizoguchis zu tun, in denen oft Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen im Zentrum stehen. Doch auch Tales of the Taira Clan erzählt die Geschichte eines Kampfes gegen ungerechte Verhältnisse, nämlich den der Samurai um Anerkennung und Teilhabe an der Macht, die ihnen von den auf sie herabblickenden Adligen verwehrt wird und passt sich insofern gut in das Werk ein. Ungewöhnlich sind jedoch die häufigen und opulent ausgestalteten Massenszenen.

Der Film beginnt direkt auf einem belebten Markt, auf dem Mizoguchi in seiner charakteristischen Art durch Kamerafahrten immer wieder den Schwerpunkt verschiebt und neue Personen ins Zentrum rückt. So vergehen fast zwei Minuten, bis für die Ankunft der aus der Schlacht zurückkehrenden Taira ein erster Schnitt erfolgt, der aber gleich zu einer noch beeindruckenderen Szenerie überleitet, siehe den ersten Screenshot. Solche Szenen habe ich bisher bei den sehr auf die Charaktere fokussierten anderen Filmen Mizoguchis kaum gesehen, und auch wenn sie exzellent inszeniert sind, wirken sie doch irgendwie erzwungen.

Sehr viel typischer sind dann doch die vielen ruhigen Momente des Films, in denen Kyomori sich zunächst die Achtung seines Clans erarbeitet, das Rätsel seiner Herkunft löst und sich darüber mit seiner Mutter überwirft. In der Beschränkung und Ruhe der häuslichen Szenen zeigt sich die Genialität des Meisterregisseurs, wenn er etwa Kyomori vor seinen Kämpfern eine Art Fechtübung aufführen lässt, bei der dessen Bewegungen sich ausschließlich auf den Raum zwischen zwei Balken beschränken und so auf extreme Weise die Aufmerksamkeit auf einen winzigen Teil des Bildes fokussiert wird.

Auf Grund der Komplexität des historischen Hintergrunds (der zum Auftakt selbst für die japanischen Zuschauer lang und breit durch einen Off-Erzähler erklärt werden musste) ist es manchmal nicht ganz einfach, dem Film und seiner Handlung zu folgen. Dazu trägt auch bei, dass neben dem Aufstieg Kyomoris und dem Rätsel seiner Herkunft als dritter Haupthandlungsstrang auch noch eine Liebesgeschichte eingebaut wurde. Hier hätte ich mir etwas mehr Konzentration gewünscht, entweder auf die persönliche Geschichte des Hauptcharakters, oder auf die Historie.

Tales of the Taira Clan ist zwar ein guter und durchaus sehenswerter Film, der den meisten Regisseuren zur Ehre gereichen würde, der neben Mizoguchis anderen Filmen trotz des betriebenen materiellen Aufwands aber doch ziemlich verblasst.

The Sword of Doom

6 Okt.

Original: Daibosatsu tōge (1966), von Kihachi Okamoto

Der Film spielt in den frühen 1860er Jahren vor dem Hintergrund der politischen Wirren des Machtkampfs zwischen Kaiser und Shogun um die Öffnung Japans. Im Mittelpunkt steht der psychopathische Samurai Ryunosuke (Tatsuya Nakadai), der Dank seiner überlegenen Kampfkunst seine Freude am Töten und an der Erniedrigung anderer Menschen hemmungslos ausleben kann, darüber aber nach und nach den Verstand verliert.

Zu Beginn des Films ermordet er aus einer Laune heraus einen alten Pilger. Dann erpresst er Hama (Michiyo Aratama), die Frau eines Wettkampfgegners, mit ihm zu schlafen, wenn er sich dafür von ihrem Mann besiegen lässt. Nur um diesen dann doch zu töten. Später lebt Ryunosuke unter Pseudonym zusammen mit Hama und verdingt sich als Auftragskiller für eine Gruppe der Shinsengumi, einer Miliz, die für den Erhalt des Shogunats kämpft.

Hyoma (Yuzo Kayama), der Bruder des Getöteten, bereitet sich unterdessen in der Schule des Schwertkämpfers Shimada (Toshiro Mifune) darauf vor, Rache an Ryunosuke zu üben. Als dieser mit seiner Truppe nach Kyoto aufbricht, folgt ihm Hyoma und begegnet dort der Enkelin des von Ryunosuke ermordeten Pilgers. Ohne dass die beiden von diesem Zusammenhang etwas ahnen, erklärt sie sich bereit, Hyoma bei seiner Jagd auf den Mörder zu helfen.

Wenn man mit dem historischen Hintergrund nicht vertraut ist, ist es manchmal etwas beschwerlich, der Handlung zu folgen. Besonders die Ränkeschmiede der Shinsengumi und die sich daraus ergebenden Kämpfe und Morde können für Verwirrung sorgen. Doch liefern diese letztlich nur den Hintergrund ab, ich kann also nur empfehlen, sich nicht zu sehr von den historischen Ereignissen ablenken zu lassen. Denn im Kern ist dieser Film die Charakterstudie eines Mannes, der einen Wirbel aus Gewalt lostritt, in dem er mehr und mehr untergeht und sich selbst zugrunde richtet.

Dem Pilger erscheint er zunächst wahrhaftig wie ein allmächtiger Todesengel, und so sieht er sich auch selbst: In den folgenden Duellen und Kämpfen agiert er im vollen Bewusstsein seiner Überlegenheit mit absoluter Präzision, Eiseskälte und Grausamkeit. Doch als er Zeuge wird, wie die Shinsengumi irrtümlich Shimada überfallen und von diesem geradezu spielerisch besiegt werden, erhält sein Selbstbewusstsein erste Risse. Zum ersten Mal begegnet er einem Mann, der ihm kämpferisch ebenbürtig ist. Dazu kommt noch der schwelende Konflikt mit Hama, die zwar an Ryunosuke gebunden ist, ihn aber immer wieder konfrontiert und ihm seine unterentwickelte Emotionalität und Moral aufzeigt. So ist es nur logisch, dass er als einzige ihm bekannte Möglichkeit der Konfliktlösung Hama schließlich tötet.

Während die Machtkämpfe der Shinsengumi ihren Höhepunkt erreichen, gerät Ryunosukes mentales Gleichgewicht endgültig aus den Fugen als er der Enkelin des von ihm ermordeten Pilgers begegnet und sich der Kreis somit schließt. Dieses Aufeinandertreffen und die Erinnerungen, die es in ihm weckt, lassen seine Taten wie Schatten der Vergangenheit auferstehen und führen in einen selbstzerstörerischen Exzess der Gewalt, bevor der Film dann abrupt endet.

Irgendwo habe ich gelesen, dass The Sword of Doom ursprünglich der Auftakt zu einer Trilogie sein sollte, die dann aber nie realisiert wurde, was das unerwartete Ende in einem etwas anderen Licht erscheinen ließe. Wie auch immer es nun dazu kam, dass der Film das Ende bekam, das er hat, die Wirkung ist schlicht genial. So genial, dass es etwas später für Butch Cassidy and the Sundance Kid übernommen wurde.

Abgesehen von dem schockierenden Effekt, der den Zuschauer erstmal mit seinen Eindrücken und Gedanken ganz allein lässt, betont das Ende die Fokussierung auf Ryunosuke. Es kommt nie zum lange erwarteten Duell zwischen ihm und Hyoma (was den Aspekt der Rache hervorgehoben hätte) noch zu der Konfrontation mit Shimada (was die Auseinandersetzung eher auf die Ebene Lehrling-Meister verlagert hätte). Vielmehr richtet sich der von Wahnvorstellungen getriebene Ryunosuke in einem berserkerhaften Amoklauf selbst zugrunde.

Es geht Regisseur Okamoto somit nicht darum, Ryunosuke in einen vergleichenden Kontext zu setzen und zu beurteilen, sondern ihn als einen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu porträtieren, dem allerdings Gewissen, Moral, Respekt gegenüber anderen und jegliche Fähigkeit zu emotionaler Entwicklung fehlen. Wegen seiner herausragend entwickelten Fähigkeiten hat er zudem keine Perspektive, kein Ziel auf das er hinarbeiten könnte. Mal wirkt es, als sei Gewalt für ihn einfach nur ein Zeitvertreib, so wie eine Katze mit einer gefangenen Maus spielt, mal nutzt er sie zur Konfliktlösung oder zum Broterwerb. Eine andere Form des Umgangs mit Menschen kennt er jedenfalls nicht, so dass er selbst zur Ursache seiner Probleme wird und die Lösung nur die eigene Zerstörung sein kann.

Auch wenn keine direkte Wertung erfolgt, handelt es sich bei Sword of Doom doch um ein außergewöhnliches Statement, gedreht zu einer Zeit, als offene Gewalt eine immer größere und dominantere Rolle in der Filmkultur einnahm. Von den Filmen über jugendliche Delinquenten der 50er Jahre bis zu den Schwertkampffilmen wurde Gewalt mehr und mehr zu einem sinnstiftenden Element (dieser Trend ist ja leider bis heute ungebrochen). Okamoto treibt dies hier auf die Spitze mit einem Charakter, dessen Existenz nur auf grausamer Gewalt basiert, deren Leere am Ende deutlich wird. Und der übrigens von Tatsuya Nakadai grandios verkörpert wird!

Diese Leere wird genial unterstrichen durch die Inszenierung von Ryunosuke und den gesamten Stil des Films. Starke Kontraste von schwarz und weiss sind allgegenwärtig, viele der Kämpfe finden im Schnee statt. In den Close-ups sehen wir Ryunosuke fast immer vor einem kahlen, leeren Hintergrund, sein Gesicht teilweise im Schatten. Die atemberaubenden Bildkompositionen sind von bestechender Eindringlichkeit und überraschen immer wieder. So gibt es einige Szenen, in denen eine Hauptperson zunächst durch einen anderen Charakter verdeckt wird, bis dieser durch eine Bewegung den Blick auf die Person freigibt. Ein Beispiel wäre die Szene des ersten Screenshots, in dem zuerst nur der betende Pilger zu sehen ist. Dann dreht er sich um und zum Vorschein kommt der vor dem Hintergrund der weißen Wolken ganz in schwarz gekleidete Ryunosuke. Ein echter Gänsehaut-Moment!

Sehr konsequent verwendet Okamoto bei Dialogen auch Schuss-Gegenschuss-Einstellungen, in denen der gerade sprechende Charakter von Kopf und Schulter seines Gegenübers eingerahmt oder teilweise verdeckt wird (ein Stilelement, dessen Verwendung mir in der jüngeren Vergangenheit besonders in der Bourne-Trilogie ganz extrem aufgefallen ist). Wie bei vielen anderen Szenen nutzt er also auch hier sehr stark negativen Raum zur Steuerung von Aufmerksamkeit, schafft es durch clevere Arrangements aber auch, Schnitte zu vermeiden – wie etwa bei den verdeckten Personen.

Atemberaubende Bilder, eine intelligente, spannende Story, großartige schauspielerische Leistungen, packende Kampfszenen und reichlich Anstöße zum Nachdenken… The Sword of Doom ist wirklich ein absoluter Klassiker, den man unbedingt gesehen haben sollte!

Kagemusha – Der Schattenkrieger

16 Sep.

Original: Kagemusha (1980) von Akira Kurosawa

Nach dem von der Sowjetunion finanzierten und auch dort gedrehten Dersu Uzala wollte Kurosawa wieder einen Film in seiner Heimat machen, doch die japanische Filmindustrie ging am Krückstock und es war illusorisch, das Budget für einen großen Jidaigeki, der Kurosawas perfektionistischen Ansprüchen genügte, zusammenzubekommen. So musste er sich gedulden, bis endlich nach Intervention von George Lucas und Francis Ford Coppola 20th Century Fox die internationalen Rechte für Kurosawas nächsten Film erwarb und damit Toho einen Teil der Finanzierung abnahm.

In der Zwischenzeit war Kurosawa aber alles andere als untätig gewesen, er hatte nicht nur das Drehbuch ausgearbeitet sondern auch einen ganzen Bildband, in dem er detailliert den gesamten Film mit malerischen Mitteln vorweggenommen hatte. Und das sieht man dem Werk auch an: Prächtige Farben, beeindruckende Landschaften, Hundertschaften von Kriegern und Pferden, stolz aufragende Burgen. Doch worum geht es?

Die Geschichte basiert vage auf dem Untergang des mächtigen Clans der Takeda, kurz vor der Einigung Japans unter den Tokugawa. Der mächtige, legendäre Fürst Shingen Takeda (Tatsuya Nakadai in einer Doppelrolle) wird in einer Schlacht schwer verletzt und stirbt kurz darauf. Um das Fortbestehen des Clans zu sichern, soll sein Tod vor Freund und Feind geheim gehalten werden, und ein Doppelgänger €“ ein einfacher Dieb €“ tritt an seine Stelle.

Unter Anleitung von Shingens Bruder und einigen Vertrauten wächst der Doppelgänger €“ der Kagemusha €“ immer mehr in die Rolle des Fürsten, gewinnt das Vertrauen von dessen Enkel, Hofstaat und Mätressen und täuscht auch erfolgreich die Feinde des Clans, so dass seine pure Anwesenheit in der Schlacht schon den Erfolg bringt. Doch durch einen Zufall fliegt die Maskerade auf, der Doppelgänger wird verstoßen. Shingens Sohn tritt an seine Stelle als neuer Machthaber und führt die Takeda-Armee in die Schlacht, in der diese, verlassen vom Geist des sagenhaften Kriegers Shingen, eine vernichtende Niederlage erlebt.

Mit dem Kagemusha hat Kurosawa eine hochinteressante Figur geschaffen, die in mancher Hinsicht seinen klassischen Helden, wie wir sie aus früheren Filmen kennen, ähnelt: Er widmet sich und sein Leben ganz dem Streben nach einem höheren Ziel, in diesem Fall dem Überleben des Clans und des Andenkens an Shingen, und ist dafür bereit, sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes aufzugeben, denn seine Person hört auf zu existieren, er wird zu Shingen. Doch das ist auch schon so ziemlich die einzige Parallele. Denn während die Helden in den frühen Filmen etwas erreichen, und sei es „nur“ Selbsterkenntnis und Selbsterfüllung, scheitert der Kagemusha auf ganzer Linie: Er wird ausgestoßen und stirbt am Ende frustriert einen bedeutungslosen Tod, denn auch der Clan wurde vernichtet.

Besonders die Beziehung zu Shingens kleinem Enkel macht jedoch klar, dass der Kagemusha seiner €žRolle€œ eine Menschlichkeit verleiht, die dem echten Shingen fehlte. Dieser war von seinem Enkel als schaurig und furchteinflößend wahrgenommen worden, ihm fehlte die Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit eines richtigen Opas. So ist der Kagemusha mehr als nur eine Kopie, er ergänzt die Rolle des Fürsten und erweckt diesen nach seinem Tod wahrhaftig zu neuem Leben.

Bildhaft zum Ausdruck bringt Kurosawa dies nach dem ersten Treffen mit den Mätressen. Nachdem zuvor immer wieder davon gesprochen wurde, dass der Schatten eines Mannes ohne den Mann bedeutungslos ist, zeigt uns Kurosawa, als der Kagemusha sich erhebt und seine Mätressen verlässt, weniger den Mann, sondern stellt dessen überdimensionalen Schatten an der Wand ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Schatten €“ verkörpert durch den Kagemusha €“ hat sich vom Mann gelöst und beginnt ein Eigenleben.

Wann immer das Interesse an der Person durchscheint, kommen auch Kurosawas alte Stärken zum Vorschein: Die mitreißende Inszenierung der Konfrontation eines Charakters mit einer Herausforderung, die ihn neue Seiten an sich entdecken und über sich hinauswachsen lässt. Diese Entwicklung des Kagemusha mit allen Hochs und Tiefs zu verfolgen, vom ungehobelten aber unsicheren Dieb zu dem von allen verehrten Fürsten und auch darüber hinaus, ist zweifelsohne sehr spannend. Doch leider gehen diese Momente in den drei Stunden des Films fast unter.

Kurosawa, der dafür bekannt war, dass ihm ein Film schonmal das ursprüngliche Konzept sprengen konnte, weil er sich zu sehr auf den Hauptcharakter, dessen innere Konflikte und seinen Kampf mit dem Schicksal fokussierte, scheint hier merkwürdigerweise das genaue Gegenteilige zu passieren: Er verliert seinen Helden aus den Augen.

Die Schlachten und historischen Hintergründe, das Versteckspiel mit den gegnerischen Spionen, nehmen statt dessen eine Menge Raum ein, ohne aber entscheidend die Charakterentwicklung zu beeinflussen. Und als reine Plot-Treiber sind sie viel zu ausladend, langatmig und distanziert inszeniert, es fehlt die mitreißende Dynamik seiner kontrastierenden Schnitttechnik und die Unmittelbarkeit seiner Kameraführung. Kein Vergleich mit den atemberaubenden Kampfszenen in Die Sieben Samurai oder Die verborgene Festung! Es finden sich zwar viele altbekannte Motive wie die Staubwolken, Zeitlupen, das Spiel mit Licht und Schatten oder die Einbeziehung des Noh-Theaters, doch befördern sie diesmal nicht das Verständnis für die Konflikte des Films oder seiner Charaktere.

Kagemusha ist sicherlich ein beeindruckender Film, aber er beeindruckt in erster Linie durch das Material, durch Kostüme, Menschenmasse, Sets. Emotionalität und Faszination für die Entwicklung des Hauptcharakters blitzen viel zu selten auf, in den wenigen Szenen, in denen der Kagemusha sich in seiner Rolle beweisen muss. So wirkt das ganze Drumherum seltsam seelen- und konzeptlos; mit Ausnahme der finalen Schlacht scheinen die ganzen prächtigen Aufmärsche und Bilder weitgehend Selbstzweck zu sein. Oder es stimmt eben doch, was Kurosawa selbst einmal sagte, nämlich dass Kagemusha nur eine Kostümprobe für die Krönung seines Werkes sein sollte, nämlich für Ran.